“什么是幸福?”——这个问题看似简单,却引发了《生活中的经济学》课堂上的一场热烈讨论。3月14日,在《生活中的经济学》课堂,程荣荣老师携手心理学副教授杨晓玲老师,以“消费者行为”为主题,以跨学科的视角和互动教学的方式,带领同学们深入探讨消费者行为背后的心理机制与经济逻辑。

课程伊始,以“你认为什么是幸福”导入,引发了同学们的热烈讨论。同学们从不同角度给出了丰富的答案,有的认为“家人健康、生活富足”是幸福,有的则强调“精神追求与自我实现”的重要性。

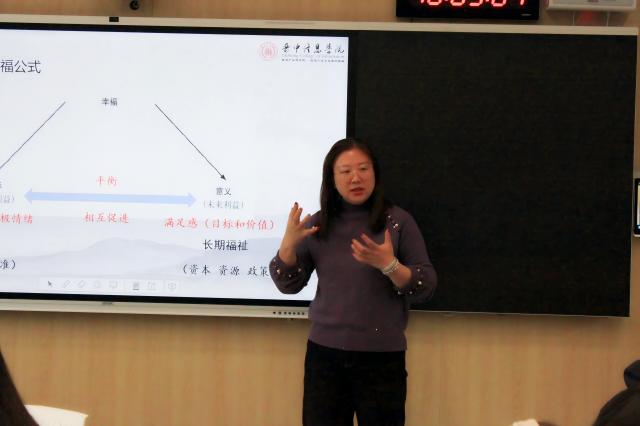

杨老师从心理学角度出发,将幸福分解为“快乐”与“意义”两个维度。她通过生动的案例和互动提问,引导同学们思考:什么是即时满足?什么是延迟满足?为什么有些快乐转瞬即逝,而有些满足却能带来持久的幸福感?她强调,幸福不仅是一种心理感受,更是一种可以通过理性决策和长期规划实现的目标。

为了让同学们更直观地理解幸福,程荣荣老师引入萨缪尔森的“经济学幸福公式”:幸福=效用/欲望。她指出,效用代表从消费或决策中获得的满足感,而欲望则是人们的需求和期望。前者具有主观性和动态性,后者又具有无限性和多样性。如何提升对现有资源的利用效率,合理控制欲望,是通往幸福的重要途径。

在谈到“幸福”与“消费决策”的时候,同学们纷纷以自己的亲身经历,列举了各种非理性消费行为。对此,两位老师也和同学们分享了自己的“非理性”消费的故事,并援引诺贝尔经济学奖得主卡尼曼的行为经济学理论,列举了一系列认知局限现象,如沉没成本、锚定效应、比例偏见等,进一步分析了人们在消费决策中为什么会表现得“非理性”。

随后,还通过模拟决策实验,带领同学们亲身体验这些认知局限对消费决策的影响以加深同学们对理论的理解。并要求同学们结合课堂内容,列举自己在生活中观察到的认知局限现象。

本次课堂通过经济学与心理学的双师授课,为同学们提供了多维度的知识体验。用问题导入、案例分析、模拟实验、作业巩固等多种互动形式,使同学们不仅加深了对消费者行为的理解,还学会了如何将这些知识应用到实际生活中,助力自己在未来的学习和工作中理性决策,更好地应对复杂的社会问题。

作业摘录:

在生活中,拼多多领现金助力就是一个例子。每次等到抽奖次数用完只能分享给好友时,已经花了一段时间,于是又继续花不少时间找一群朋友帮忙点助力,眼看着就要完成了,觉得如果这时候放弃就前功尽弃了。浪费的不只是自己的时间,还有朋友的时间和精力。时间和精力就成了沉没成本。

——毛晓柔

广告商常常利用可得性启发来影响消费者的购买决策。商家通过频繁播放广告或在社交媒体上广泛传播产品信息,使消费者更容易记住某个品牌的产品,从而在购买时更倾向于选择该品牌,提高销量。

——刘子嘉

在生活中,商家在打折前一般会将商品价格调高一段时间,在打折时写出原价2000元,现价999元,即使原价虚高,消费者仍会将2000元作为锚点,认为999元是“大幅优惠”。薪资谈判时,若求职者先提出“期望月薪2万元”,即使雇主心理预期是1.5万元,最终结果往往更接近2万元。学生第一次考试得90分后,即使后续成绩下降至70分,仍会以90分为锚点,认为自己“退步明显”;相反,若首次得70分,后续80分则被视为进步。

——曹欣怡