3月27日晚,一场以“多学科交叉视角下的心理学研究”为主题的学术讲座在博学楼203成功举办。本次讲座由远景学院心理学副教授杨晓玲老师主讲,讲座吸引了来自不同专业学生和教师,共同探讨心理学与认知科学、神经科学、计算机科学、社会科学等领域的交叉融合,为师生带来了一场跨学科的思维盛宴。

心理学与生活的奔赴:从日常到学术

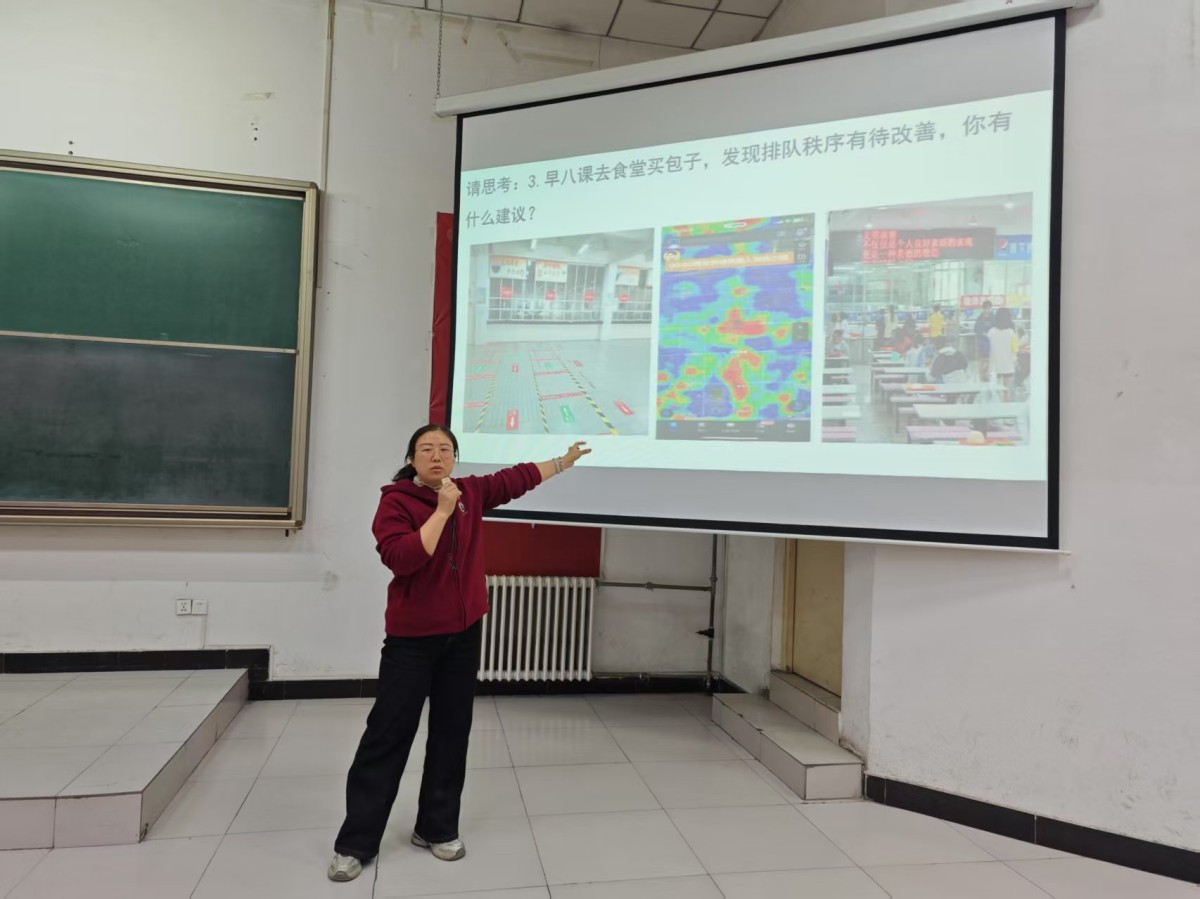

讲座伊始,杨老师巧妙地从师生日常生活入手,通过一个个鲜活的案例,引导大家思考心理学与其他学科的交叉应用。例如,“为什么刷短视频会让人停不下来?”这一现象背后,既涉及心理学的成瘾机制,也离不开计算机科学的算法推荐;而“考前焦虑如何缓解”的话题,则关联了神经科学对压力反应的探索以及人工智能在心理健康辅助中的应用。通过贴近生活的例子,使得抽象的理论变得生动可感,同学们在互动中深刻体会到心理学与神经科学、计算机科学等学科交融的奇妙之处,也意识到这种跨界思维对解决现实问题的重要意义。

心理学与科技的碰撞:人工智能与脑科学的突破

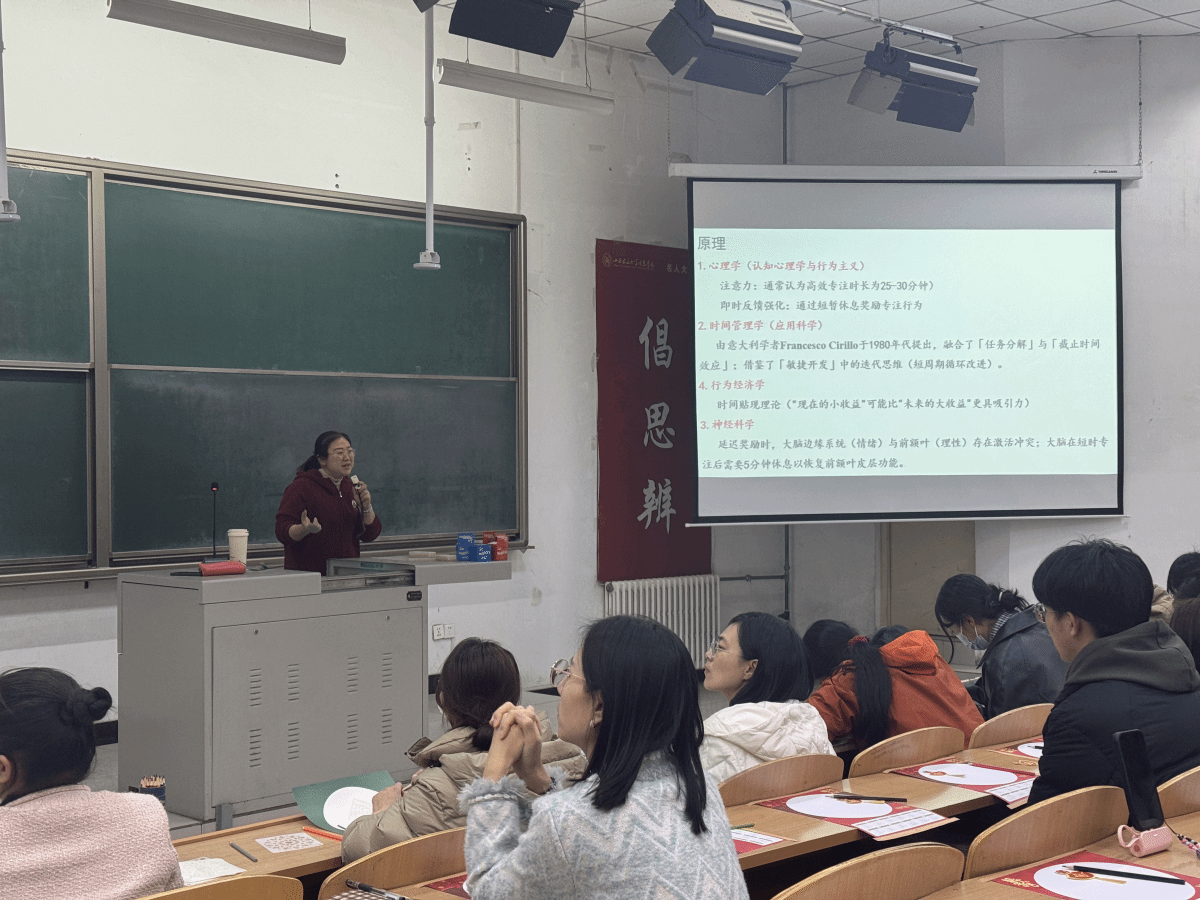

接着,杨老师从心理学与认知科学、神经科学的交叉研究切入,介绍了现代脑成像技术(如fMRI、EEG)在心理学研究中的应用。通过生动的案例,主讲人展示了如何利用这些技术揭示人类决策、记忆和语言等心理过程的神经机制。例如,一项关于抑郁症患者脑活动的研究表明,特定脑区的异常活动与情绪调节障碍密切相关。这一发现不仅深化了人们对心理疾病的理解,也为开发更精准的治疗方案提供了科学依据。

随后,讲座聚焦于心理学与计算机科学、人工智能的深度融合。杨老师指出,机器学习和大数据分析技术正在改变心理学研究的范式。通过分析海量的行为数据、脑电数据或问卷调查数据,心理学家可以更准确地预测个体的心理状态和行为。例如,利用人工智能模型开发的心理健康诊断工具,可以在早期识别抑郁症、焦虑症等心理疾病,为患者提供及时干预。这一技术的应用前景让在场听众感到震撼,尤其是计算机科学专业的学生纷纷表示,未来希望将技术专长应用于心理健康领域。

心理学与社会的对话:文化与社会因素的深远影响

除了科技视角,讲座还从社会科学与人文科学的视角探讨了心理学研究的多样性。心理学不仅仅是研究个体的心理过程,还需要关注文化、社会背景对心理行为的塑造作用。例如,跨文化心理学的研究表明,东西方文化中人们对自我概念的认知存在显著差异:西方文化更强调独立性,而东方文化更注重集体性。这一发现提醒我们,心理学研究不能脱离社会现实,而应结合社会学、人类学等学科的理论和方法,探索心理现象的多样性和复杂性。

此外,社会心理学的研究方法也为理解群体行为、社会认同和偏见等社会现象提供了新的视角。例如,一项关于网络暴力行为的研究发现,匿名性和群体压力是导致网络暴力行为的重要因素。这一研究不仅揭示了社会现象的心理学机制,也为制定相关政策提供了理论支持。

师生沉浸体验艺术疗愈:执笔绘心,疗愈心灵

在本次心理学讲座的特色互动环节中,师生们共同体验了一场别开生面的绘画艺术疗愈活动。在杨老师的引导下,现场师生通过彩铅等媒介自由创作,在非评判性的安全环境中表达内心情感。活动现场,有人用明快色彩勾勒希望,有人以抽象线条释放压力,艺术创作成为连接潜意识的心理桥梁。师生们共同欣赏彼此的作品,在艺术分享中完成了一次温暖的心灵对话。

跨学科合作的未来:打破学科壁垒,探索未知领域

讲座最后,杨老师强调了多学科交叉研究的重要性,并指出未来的心理学研究需要打破学科壁垒,积极借鉴其他领域的方法和成果。例如,心理学与计算机科学的结合可以开发智能心理干预工具,心理学与社会学的结合可以更好地理解社会心理现象。杨老师鼓励在场的学生和教师积极参与跨学科合作,探索更多未知的研究领域。

师生共鸣与启迪:跨学科思维激发创新灵感

讲座结束后,现场师生纷纷表示受益匪浅,认为多学科交叉的研究方法不仅拓宽了他们的学术视野,也激发了他们对心理学研究的浓厚兴趣。大家一致认为,这场讲座为未来的跨学科合作与创新研究提供了宝贵的思路和方向。来自计算机专业的李同学感慨道:“这次讲座让我意识到,计算机技术不仅可以用于工程领域,还能为心理健康事业做出重要贡献,我对未来参与人工智能与心理学交叉研究充满期待。”相信在未来,多学科交叉的心理学研究将为解决复杂的社会问题提供更多科学支持,为人类心理健康事业开辟新的道路。

本次讲座的成功举办,充分体现了远景学院对教师科研能力的高度重视和大力支持。学院始终致力于为教师搭建高水平的学术交流平台,鼓励跨学科合作与创新研究。未来,学院将继续加大科研工作的投入,推动更多高质量的学术活动,助力教师在科研领域取得更大突破。