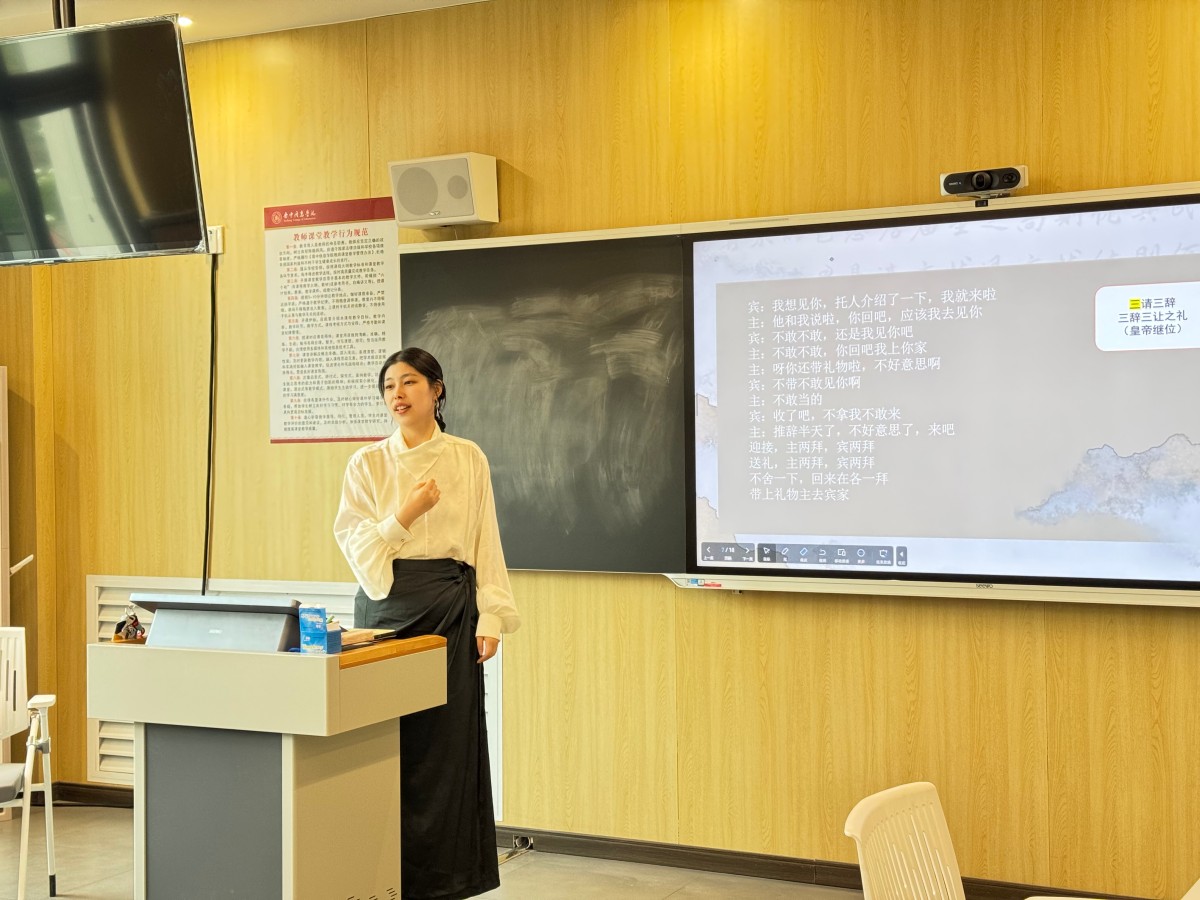

讲台上,一件青铜器皿的投影与当代社交礼仪的影像交相辉映;历史学者的考据与礼仪教师的阐释彼此呼应。4月10日,远景学院《礼仪》课堂中,主讲教师吴晛莉邀请山西大学中国社会史研究中心马雪纯博士来到课堂进行双师授课。远景学院这场别开生面的《礼仪》双师课堂,不仅是一次教学形式的创新,更是一场关于中华礼仪文明过去与现在的深度对话。我们看到的是一场跨越时空的文化接力,是对礼仪本质的当代叩问。

山西大学中国社会史研究中心马雪纯博士

中国礼仪文明源远流长,从甲骨文的"豊"字到青铜礼器的形制,从《周礼》的典章制度到《礼记》的哲学思考,“礼”始终是中华文明的核心密码。马雪纯博士以文物为证,揭示了“礼”最初作为祭祀仪轨的神圣性,以及后来扩展为人伦日用的普遍性。商周时期的青铜器不仅是工艺杰作,更是"藏礼于器"的文化载体——鼎的数目、簋的形制、钟的律吕,无不体现着严格的等级秩序与和谐理念。正如王国维在《观堂集林》中所言:“古代礼器,所以藏礼。”这种将抽象伦理具象化的智慧,使中华礼仪既有形而上的哲学高度,又有形而下的实践路径,形成了独特的文明表达方式。

在全球化浪潮冲击文化认同的今天,传统礼仪面临着前所未有的挑战与机遇。梁启超"西方重法治,中国重礼治"的论断,揭示了中西文明不同的治理逻辑:一者倚重外在规范,一者注重内在修养。马雪纯博士对“礼法之别”的阐释,恰如其分地指出了中国礼仪“人本”特质的可贵之处。法国汉学家汪德迈曾指出:“中国礼制是一种不需要宗教支持的社会秩序模式。”这种基于人性尊严而非神性启示的伦理体系,在当今价值多元的时代尤显珍贵。当现代人在快餐式社交中感到空虚,在数字互动中遭遇异化,中华礼仪所蕴含的“敬”和“序”等价值,恰恰提供了重建人际温度的精神资源。

礼仪教育的当代使命,正在于激活传统的现代性潜能。两位老师引导学生从古代婚礼的"六礼"中提炼对婚姻的敬畏,从相见礼的仪轨中学习对交往的诚意,这种教学智慧体现了"创造性转化"的自觉。传统礼仪不是博物馆中的标本,而是可以植入现代生活的活性基因。日本学者和辻哲郎在《风土》中写道:"礼仪是将人与时空联系起来的生存技术。"在快节奏的都市生活中,一个得体的微笑、一次真诚的倾听、一份恰当的礼物,都是古典礼仪精神的当代表达。这种表达不需要繁文缛节,但必须有心意与智慧。

从双师课堂的互动中,我们看到了礼仪教育的新可能——它不是简单的行为训练,而是文化认同的建构;不是外在形式的模仿,而是内在修养的培育。德国哲学家雅斯贝尔斯曾提出“轴心文明”的概念,认为人类各大文明在公元前数百年同时出现了伦理自觉。中华文明对"礼"的发现与坚守,正是这种自觉的独特表现。今天,当远景学子在课堂上既研读《仪礼》又探讨商务礼仪,既分析青铜纹饰又思考网络社交时,他们实际上在进行着一场文明对话,既不让传统成为创新的枷锁,也不让现代性变成传统的掘墓人。

礼仪是文明的镜像,映照着一个民族的精神高度。这场双师授课的价值,不仅在于知识的传递,更在于思维的启迪——它教会我们用历史的眼光审视当下,以开放的心态重构传统。在传统与现代的辩证运动中,中华礼仪正经历着凤凰涅槃般的重生。当我们能够像课堂上的学子那样,既对博物馆中的礼器心怀敬畏,又能在智能手机时代优雅交往,我们就找到了礼仪文明的现代表达,让古老的智慧继续照亮人类走向文明的道路。