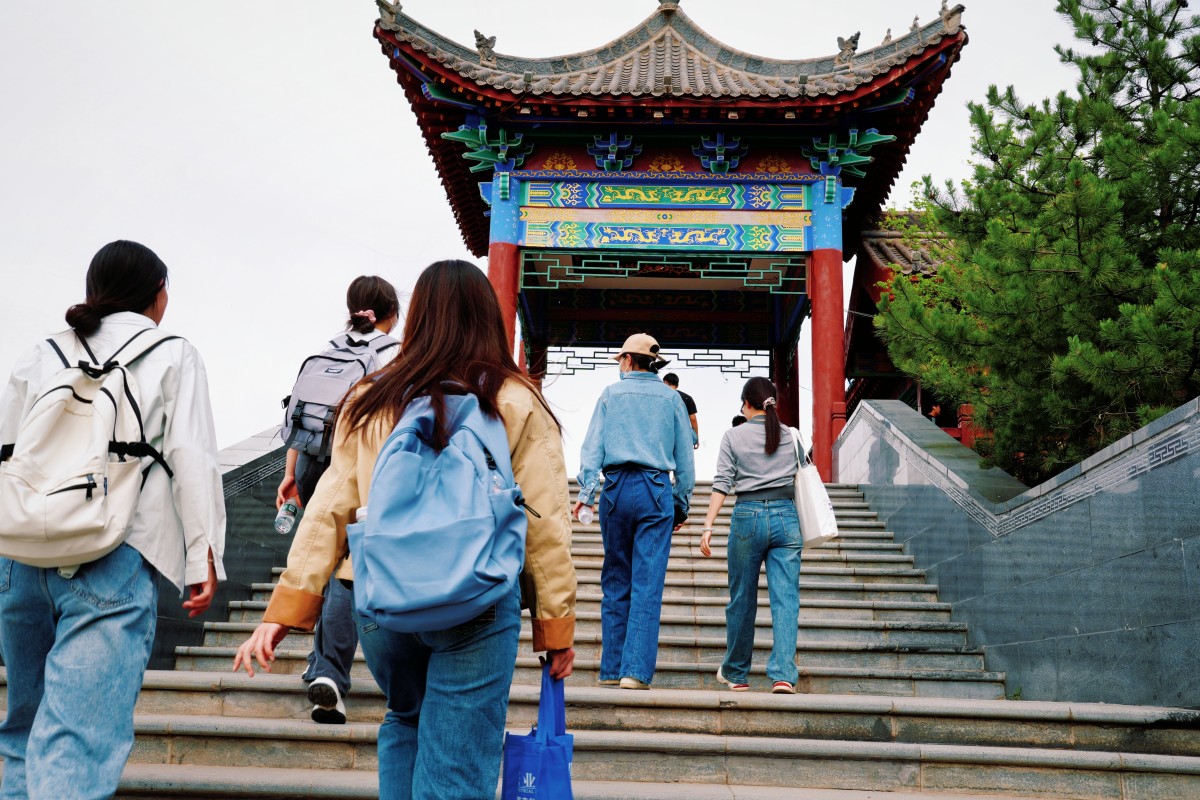

为践行“博雅育人”教育理念,厚植人文情怀,深化师生情谊,远景学院人文与艺术教研室20余名师生走进城郊凤凰山山麓,开展“踏春·寻艺·归心”主题实践活动。师生共攀青山、对话非遗、手作风筝、围坐野餐,在自然与人文的交融中感悟生命之美,体悟田野智慧。

到达凤凰山,开启春游

青山步履间:诗意的栖居与生命的对话

阳光热烈,师生沿凤凰山蜿蜒山径拾级而上。王慧敏老师以《诗经》中的草木意象为引,带领学生观察山间新芽破土、溪涧潺潺的春日图景;杨丽佩老师引导大家探讨“短暂性”与“生态性”的艺术表达,同时结合山体形态培养学生对空间声景的感知力;葛乔老师提出“山野媒介解码”,让同学们观察登山步道的标识系统、景区宣传物料等,分析自然景观如何被编码为文化符号;赵若男老师结合“仁义礼智信”分享《登山铭》:“仁为峰,义作径,礼化风,智成景,信作绳……”

登高

登山小分队启程“登顶任务”

指尖承古艺:非遗风筝里的文化根脉

山腰开阔处,一场“与风共舞”的非遗制作拉开帷幕。师生执杆为骨、铺绢作纸,在经纬交错间复刻燕子、哪吒等传统风筝形制。“扎、糊、绘、放四艺讲究‘骨正、形美、意深’”。同学们以水墨点染蝶翼,用工笔勾勒哪吒,将诗词题跋落款于风筝尾部,让传统文化符号随春风跃动苍穹。

师生共同绘制风筝

纸鸢乘风起:放飞的理想与大地的课堂

午后,师生共创的风筝竞逐晴空。师生并肩执线笑谈“风筝线如同师生间的信任——太松易失方向,太紧恐伤羽翼”;学生们将“致真”“尚美”“笃行”等手书寄语系于风筝线,任其在云端舒展。野餐会上,师生围坐分享糕点与春茶,从《论语》中的“风乎舞雩”聊到乡村振兴中的文化赋能,笑语与茶香漫溢山野。

风筝飞舞

博雅教育不仅发生在课堂,更应扎根土地。通过此类实践,春游登山超越休闲活动属性,成为文学和艺术审美启蒙、传播思维训练、人格涵养的复合育人载体,真正实现“行走的课堂”教育价值。我们希望通过田野实践,让师生在协作中增进理解,在传统技艺中触摸文明基因,在自然浸润中培育健全人格。春风过处,纸鸢摇曳,人文之光在青山碧野间悄然生长。