晋祠是中国历史传承的活态载体,多元艺术与技术的集大成者。远景学院通识课程《大众传播》将课堂搬进晋祠博物馆,以“解码文化符号·讲好中国故事”为主题,开展沉浸式研学活动。活动融合“实践教学+博雅教育”,通过“行走的课堂”进行知识传授与价值引领的双向赋能,沉浸式探索新时代文化传播。

我们是这样设计的:跨学科视角解码晋祠文化密码

此次研学活动以传播学与艺术学跨界融合为特色,课程团队设计了“理论导入+符号解析+实践应用”的三维教学框架。课程负责人葛乔老师从媒介符号学角度切入,梳理晋祠文化符号的传播逻辑。“晋祠不仅是建筑群,更是中国古代礼制、信仰、艺术的综合表达系统,”葛老师通过《周礼》与晋祠布局的关联性分析,阐释了“中轴对称”“天人合一”等空间符号背后的文化隐喻。她还结合新媒体传播案例,引导学生思考“如何将静态文物转化为动态叙事”,强调文化传播需兼顾历史深度与时代共鸣。

艺术学教师杨丽佩则带领学生从视觉语言角度剖析晋祠艺术成就。在圣母殿前,以殿内43尊宋代彩塑为例,解析“虚实相生”的雕塑技法:“侍女像衣纹的流动感与面部微表情形成戏剧化张力,这种‘以形写神'的创作理念,正是东方美学的核心。”在鱼沼飞梁现场,她通过斗拱结构、藻井纹样的拆解,揭示古代匠人“道器合一”的技术哲学。

读懂晋祠,既要看到飞檐斗拱的技术之美,更要理解其作为文化媒介承载的价值叙事。课程组设计“文化符号寻踪”任务,要求学生分组实地考察晋祠的建筑、雕塑、碑刻、植物等符号,通过“解码-调研-传播”三阶段,记录并解析其文化内涵。

能力重塑:行走的课堂激发创新思维

30名学生被分为6个研学小组,围绕“建筑符号解码”“碑刻文本分析”“新媒体传播策划”等命题展开实践。第一小组在献殿中感悟“家国同构”的礼制文化;在圣母殿前领会“敬事而信”的职业伦理,“乐而不淫”的中庸之道;分析晋祠“礼乐相成”的中华文明密码。第二小组在唐碑亭展开田野调查,同学们尝试运用三维扫描技术创建数字档案,对比不同年代碑文书法风格,意外发现清乾隆年间修缮记录中的匠人组织方式,为研究古代工程管理提供了新线索。第三小组尝试采访游客,用镜头记录“古今互动”中的晋祠。

教师团队全程采用“引导式观察”教学法:在难老泉边,葛老师以“三七分水”典故启发学生思考资源分配的传统智慧如何转化为当代治理叙事;杨老师在圣母殿指导小组用“色彩分析法”解读彩塑服饰的等级符号。这种“即看即思即创”的模式,使学生在动态场景中完成从认知到创造的思维跃迁。

研学成果:青春视角诠释文化新表达

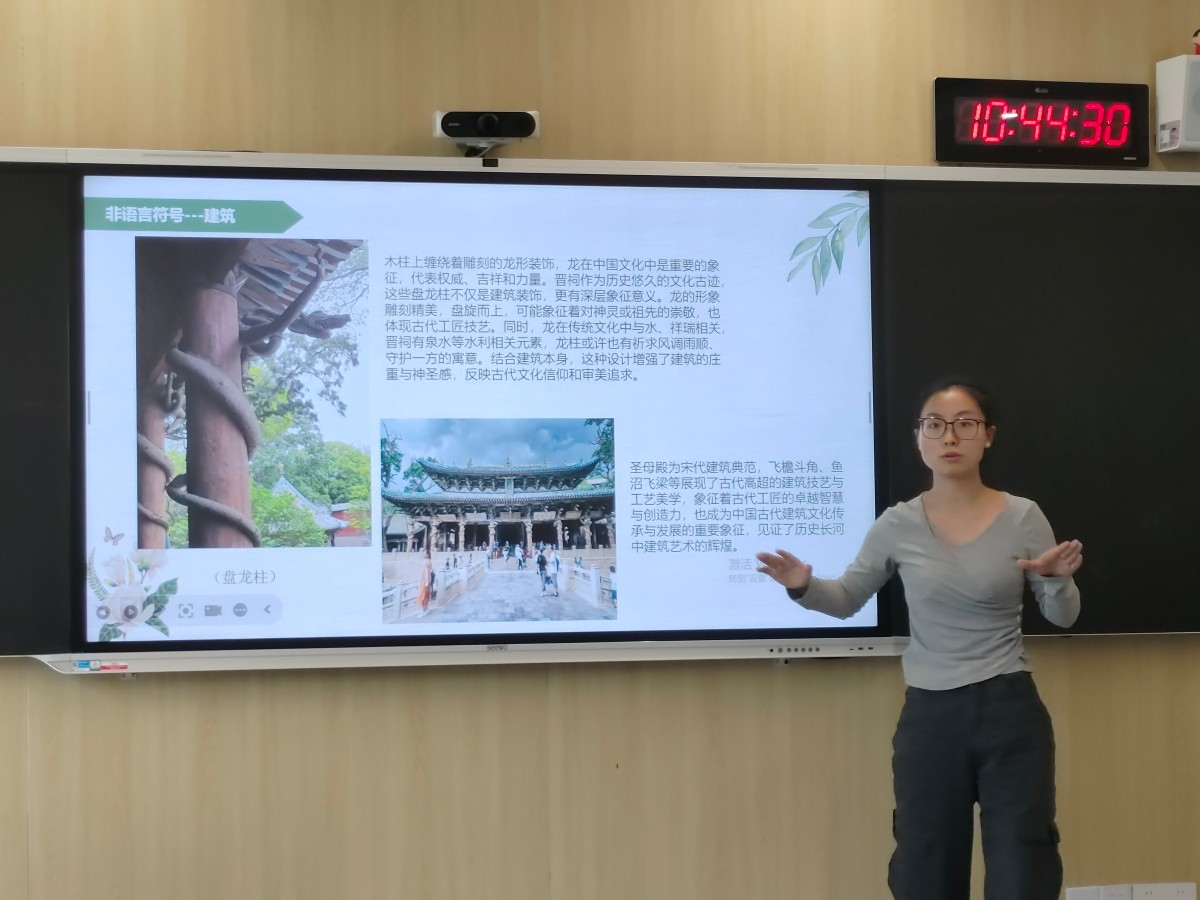

经过3小时密集研学,各小组在课堂上进行成果汇报。第一组以晋祠符号解码为题,探究晋祠语言符号、非语言符号和文化符号的历史意蕴。她们将唐太宗的《晋祠之铭》比喻为唐代“官方直播文案”;通过宋塑侍女群雕的手势、站位等解读“团队造型”暗喻“团结就是力量”的生存法则,及其对晋商文化的影响。第二小组重点解读晋祠建筑上的文化符号和其社会意义。如因86版《西游记》“出圈”的圣母殿木柱上的盘龙,代表权威、吉祥和力量,也更有深层社会意义。龙象征水和祥瑞,结合晋泉等水利元素寓意风调雨顺、守护一方。结合建筑本身,这种符号设计增强了庄重与神圣感,也反映了古代民间的文化信仰和审美追求。第三小组以晋祠古树为切入点,用树轮比喻文化年轮,创作装置艺术作品“三千年的对话”,通过嵌入二维码的树脂年轮片,游客可扫码聆听晋祠不同历史时期的故事。该作品实现了将自然意象转化为文化记忆载体的创新表达,获评最佳实践成果。

尾声:让文化传承成为青春使命

此次研学活动共形成研究报告6份、创意视频8个、多媒体作品20余份。同学们在总结中感叹:“当我们在晋祠,触摸千年柏树的纹理,和宋代彩塑侍女的目光穿越时空对视时,文化传承不再停留在课本,而成为血脉中涌动的使命。”

在文化强国建设的新征程中,青年一代正以创新思维解码历史密码,用当代语言讲述文化故事。《大众传播》课程在晋祠的研学实践,不仅是一次教学模式的突破,更展现出传统文化在新时代的蓬勃生命力——当千年古建遇见青春智慧,文化传承的故事必将写下更多样的篇章。