9月25日,在生活中的经济学课堂上,程荣荣老师邀请心理学副教授杨晓玲老师,走进课堂,围绕“消费者幸福”这一主题,从经济学与心理学双重视角展开深度对话,带领同学们在理性计算与感性体验之间,探寻幸福的真正来源。

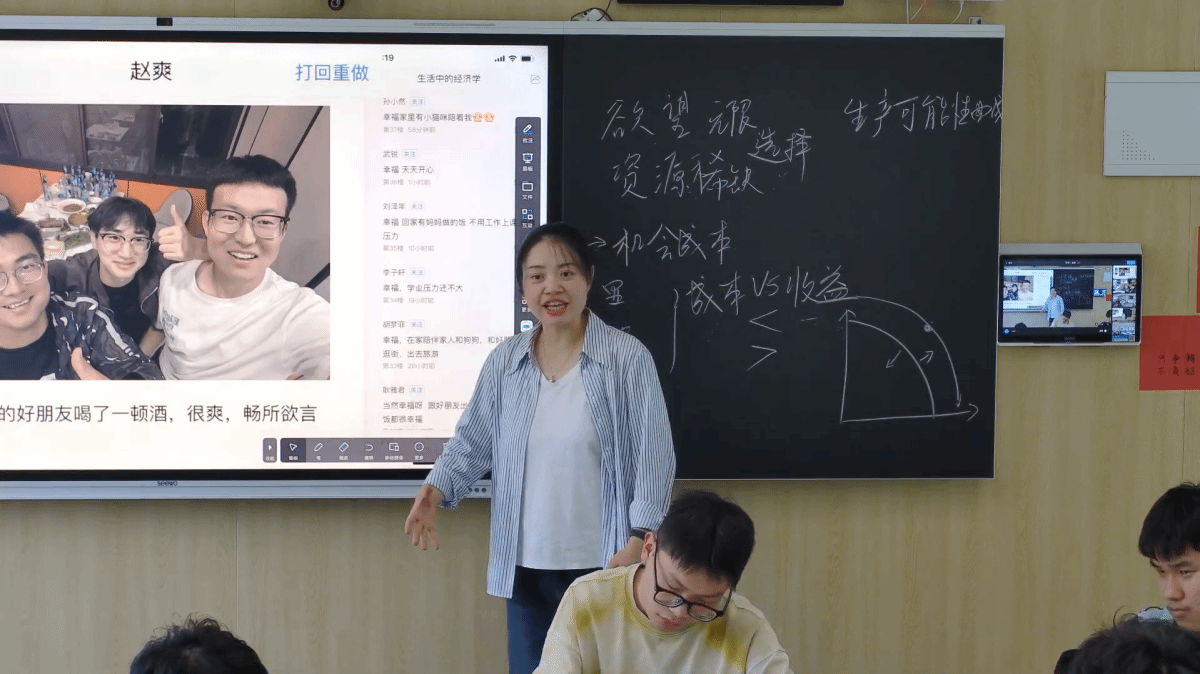

课堂伊始,程荣荣老师以“欲望的无限性”与“资源的稀缺性”这一经济学基本矛盾切入,引导同学们进行了回顾。她指出,幸福在经济学中可被简化为“效用与欲望之比”——效用越大、欲望越小,幸福感越强。然而,她随即抛出问题:幸福是否能用金钱衡量?并提出同学们分享的幸福瞬间——与家人共度雪日、与朋友共享美食、失而复得的烤地瓜、宠物带来的温暖——无不指向超越物质的情感价值,引发对金钱与幸福关系的深入思考。

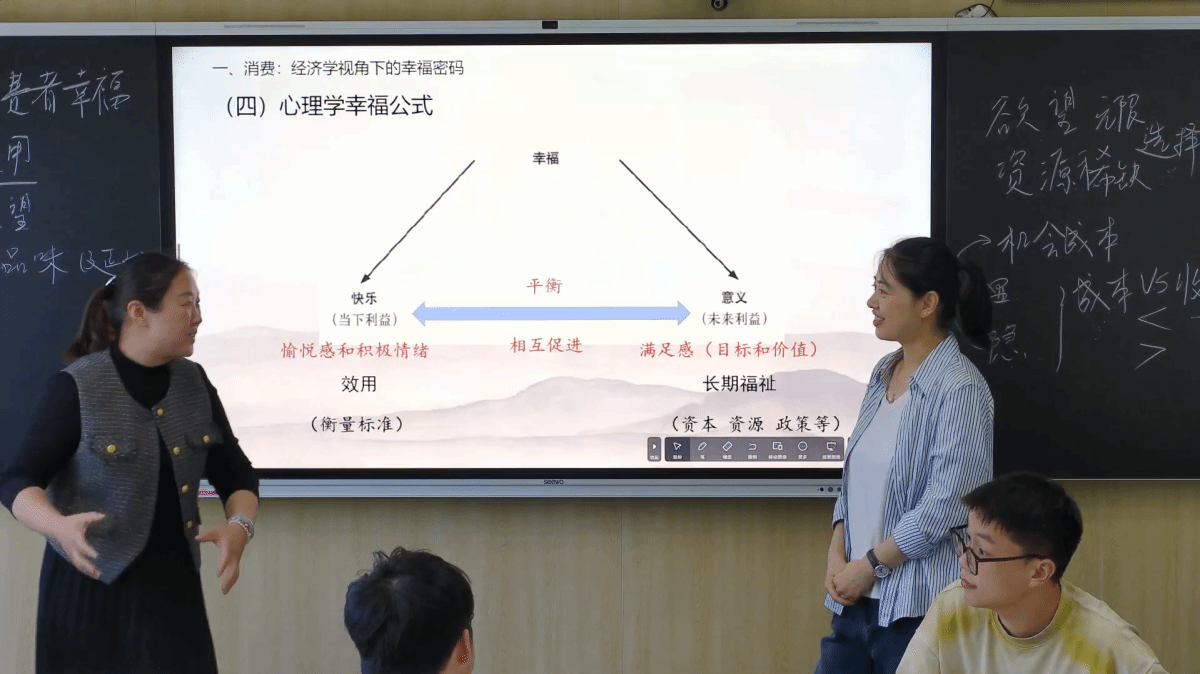

“我们常以为物质满足带来幸福,但为何得到后却常感失落?”杨晓玲老师从心理学角度切入,揭示了幸福的深层机制。她以购买高价香薰为例,提出“延长满足感”的智慧:当精油挥发,滴入一滴水便能让香气重现,这不仅是物尽其用,更是对愉悦体验的主动延续。她强调,幸福不仅在于即时快乐,更在于“品味”与“意义感”的构建。拍照留念、翻看老照片,正是通过刻意回忆,延长并深化了那一刻的喜悦。

两位老师还进一步探讨了幸福的“来源悖论”。程老师指出,根据“伊斯特林悖论”,国家富裕程度与国民幸福感并非线性相关,美国经济实力全球领先,但在世界幸福报告中排名却逐年下滑。杨老师则从神经科学角度解释,多巴胺带来的“即时快乐”短暂易逝,而内啡肽所代表的“延迟满足”——如克服恐惧献血、通过努力获得成就、帮助他人——才能带来更持久、更深层次的幸福感。

课堂还深入剖析了影响幸福感的多重因素。同学们在小组讨论中列举了健康、安全、公平、社交、自我成长等关键要素。杨老师指出,现代社会的焦虑常源于“与相似者比较”带来的相对剥夺感。她建议同学们“与过去的自己比”,关注内在成长而非外在攀比。程老师则从经济学角度呼应,强调“位置效应”——即便收入增长,若他人增长更快,幸福感仍可能下降,凸显了共同富裕对提升整体幸福感的重要性。

这场跨越学科的对话,不仅打破了经济学“唯金钱论”的刻板印象,也超越了心理学对主观感受的单一关注。它启示同学们:幸福既需要经济学的理性权衡——管理欲望、优化选择,也需要心理学的感性智慧——延长喜悦、创造意义。在物质丰裕的时代,学会在“多巴胺”的即时快感与“内啡肽”的持久满足之间,在个人奋斗与社会联结之间,找到属于自己的幸福平衡点,或许才是现代人最该修习的一门人生必修课。

供稿:程荣荣

摄影:程荣荣