人之所是是什么?

人,作为一个如此特别的存在,是理性自身规定出其本质,指明生活的方向和生命意义与价值之所归,还是作为“被抛之在”,以不得不“在”的方式展开生命实践?

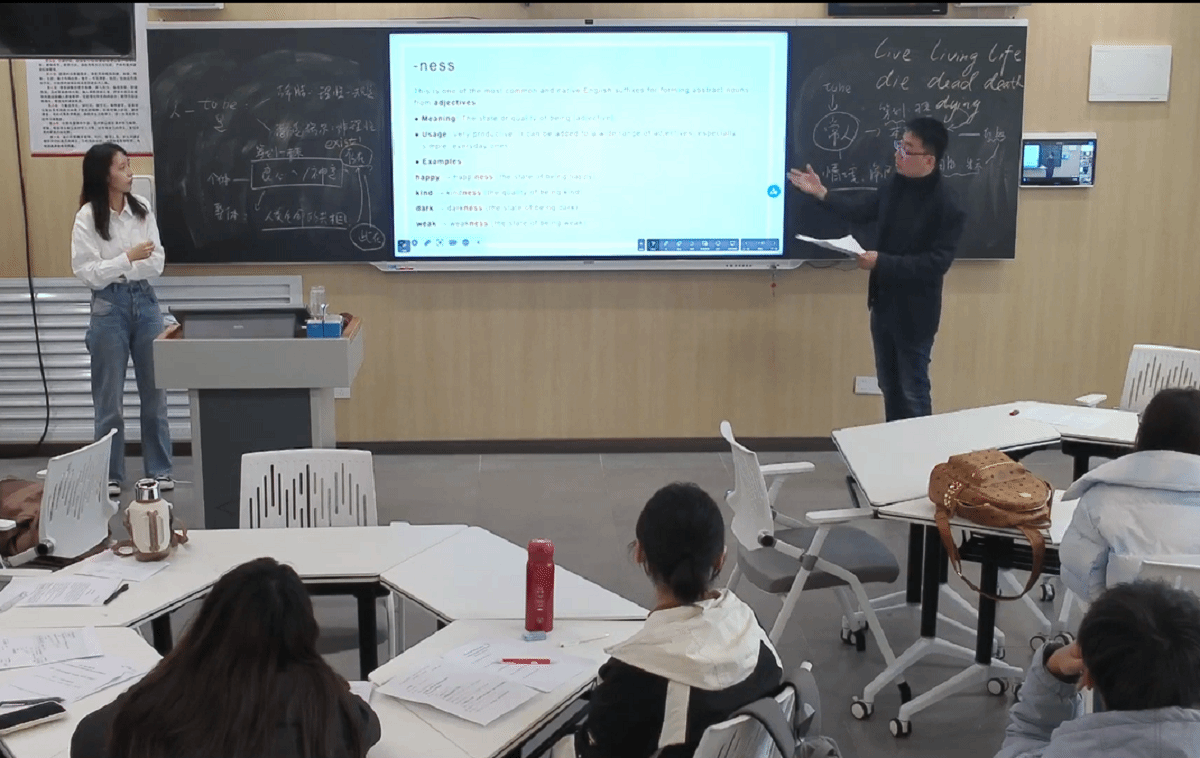

《哲学导论》课程上,昝玲老师与学生共同开展对于人本身的思考,特别邀请刘海老师从语言学专业视角分析字里行间的哲思与逻辑。

“我们离开这里的时候到了,我去死,你们去活,但是无人知道谁的前程更幸福,只有神知道。”(《柏拉图·申辩篇》)

课程初始,昝玲老师以苏格拉底之死案例入手,分析在古希腊时期哲学被视为是“exercise in dying”的原因,并指出哲学家从死亡这一最大最根本性的虚无中领会存在这一新思考向度。

在这一视角下,古希腊哲人确立了理性=美德=幸福这一生命等式,以表明人之生的要义在于理性的自我规定,一方面自泰勒斯起,西方哲人已经发现理性的超越性,即超越感性的杂多来切中实在的真理,由此创立了西方的知识论传统;另一方面,苏格拉底发现理性对欲望的超越,在理性的指引之下,我们将自觉到生命中的内在秩序——道德,及其内含的最大幸福。

接着,昝玲老师进一步发问:

依凭理性就可以完全解除我们对于死亡的不安和恐惧吗?

人类历史是否按照这一等式发展,如果不是,原因何在?

同学们就此展开交流和讨论,刘海老师引导学生思考有哪些历史事件可以直接地证明自己的观点,同学们指出两次世界大战这一典型事件表明古希腊哲人的理想似乎无法在现实中落地开花,那么问题究竟在哪里?

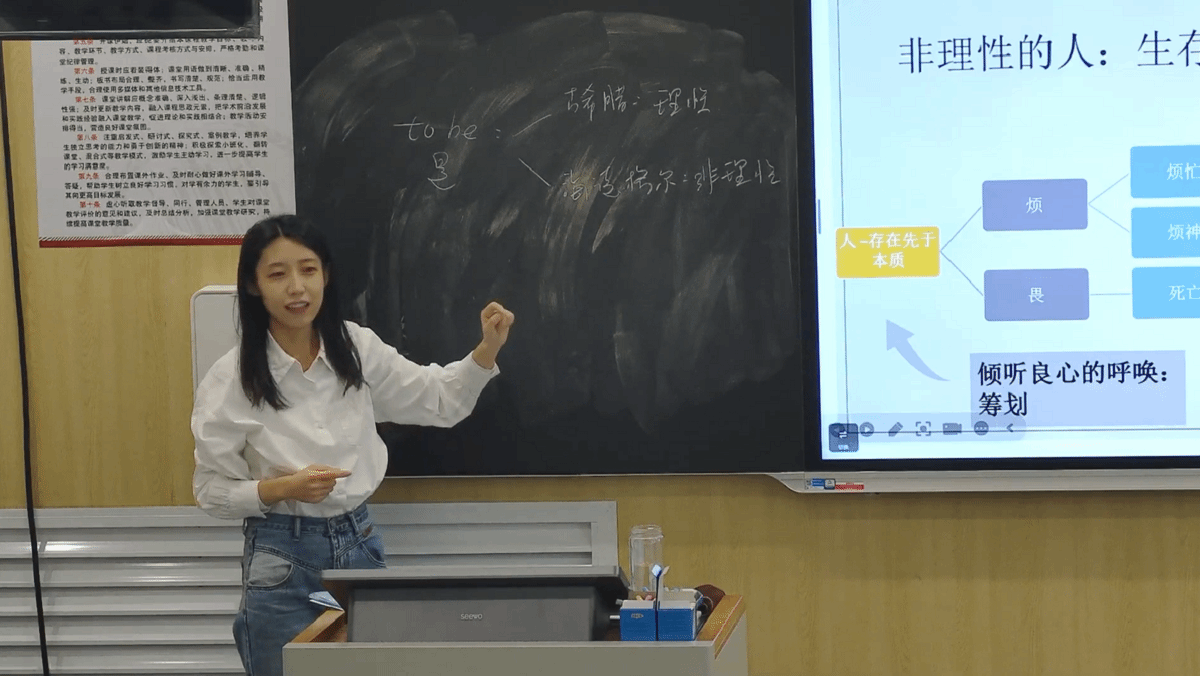

至此,昝玲老师指出我们需要重新思考人之所是是什么?是理性还是非理性?

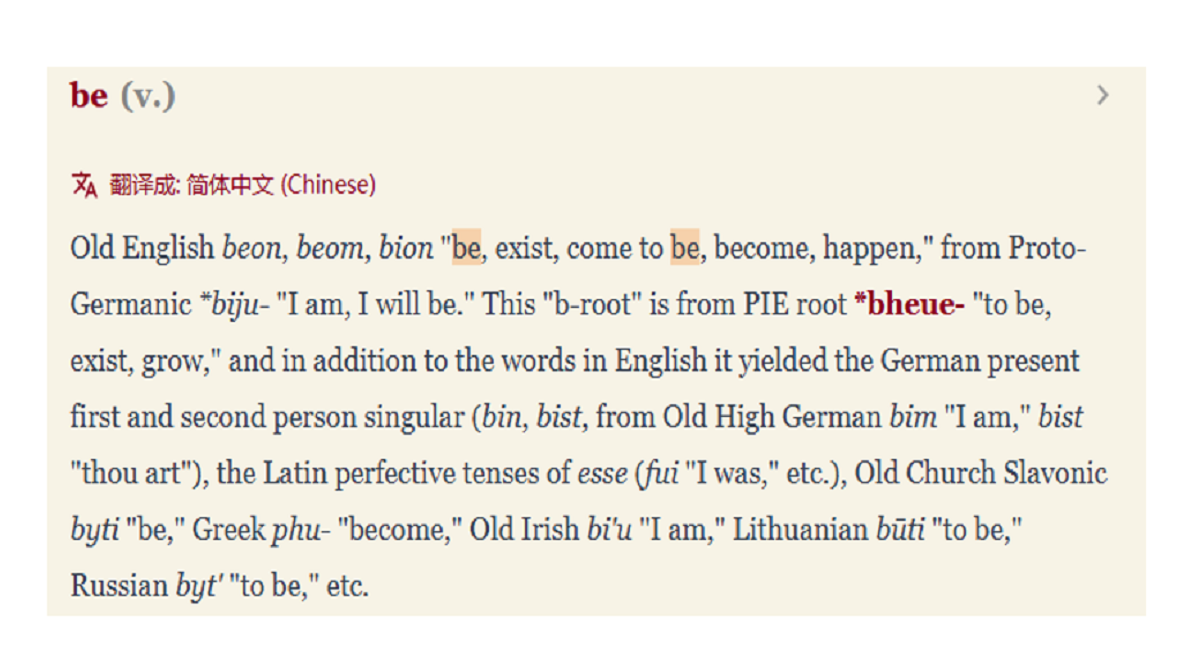

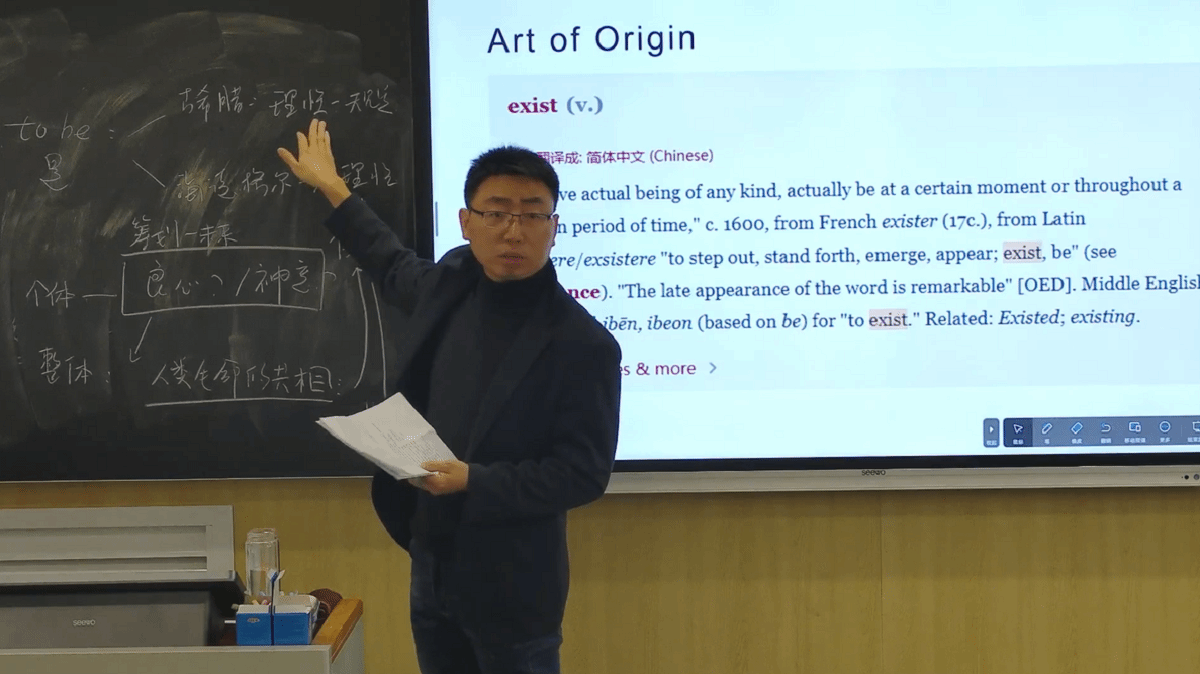

在非理性的视角下,我们将所有关于人的规定悬搁起来,直面人之原初状态:在,我们总是先在,作为在世之在和他人共在。刘海老师从语言学的角度说明“be”(在)的涵义,“be,exist,come to be ,become,happen”,可见人之所是不仅仅是具体的现实的在者,而是不断生成的发展的去存在,在这个意义上每个人之所是都是对自身生命的筹划及其实现。

我们不仅仅是作为存在者,而是作为“此在”。

本次课在热烈的讨论氛围中结束。

撰稿:昝玲、刘海 摄影:昝玲 责任编辑:任欣