当“银发浪潮”遇见青年视角,当法学思维碰撞心理学洞察与影视表达,重阳节前夕,一场关于“当你老了”的跨学科对话在《生活中的法学》课堂上温情上演。该课程以老年人权益保障为主题,精心打造“当你老了”多师授课活动,通过问答式教学与对话式研讨,在欢声笑语中开启了对老龄化社会的深度思考。

第一篇章:老龄化社会的双面镜像——挑战中孕育希望

“我国老年人口规模将在2035年突破4亿,老龄化进程与数字化浪潮同步推进,这既带来养老压力,也催生着‘银发经济’新机遇。”宿佳佳老师开场即以一组精准数据,勾勒出中国老龄化社会的立体图景。她从法学视角解析《老年人权益保障法》的实施困境,又从社会学角度剖析家庭结构变迁对传统养老模式的冲击。“老龄化不是危机,而是社会进步的标志,”她强调,“我们需要从被动应对转向主动建设,让每个专业都能在养老领域找到发力点。”这一观点引发了在场学生的深刻反思。

第二篇章:穿越岁月的心灵图景——读懂老年人的情感世界

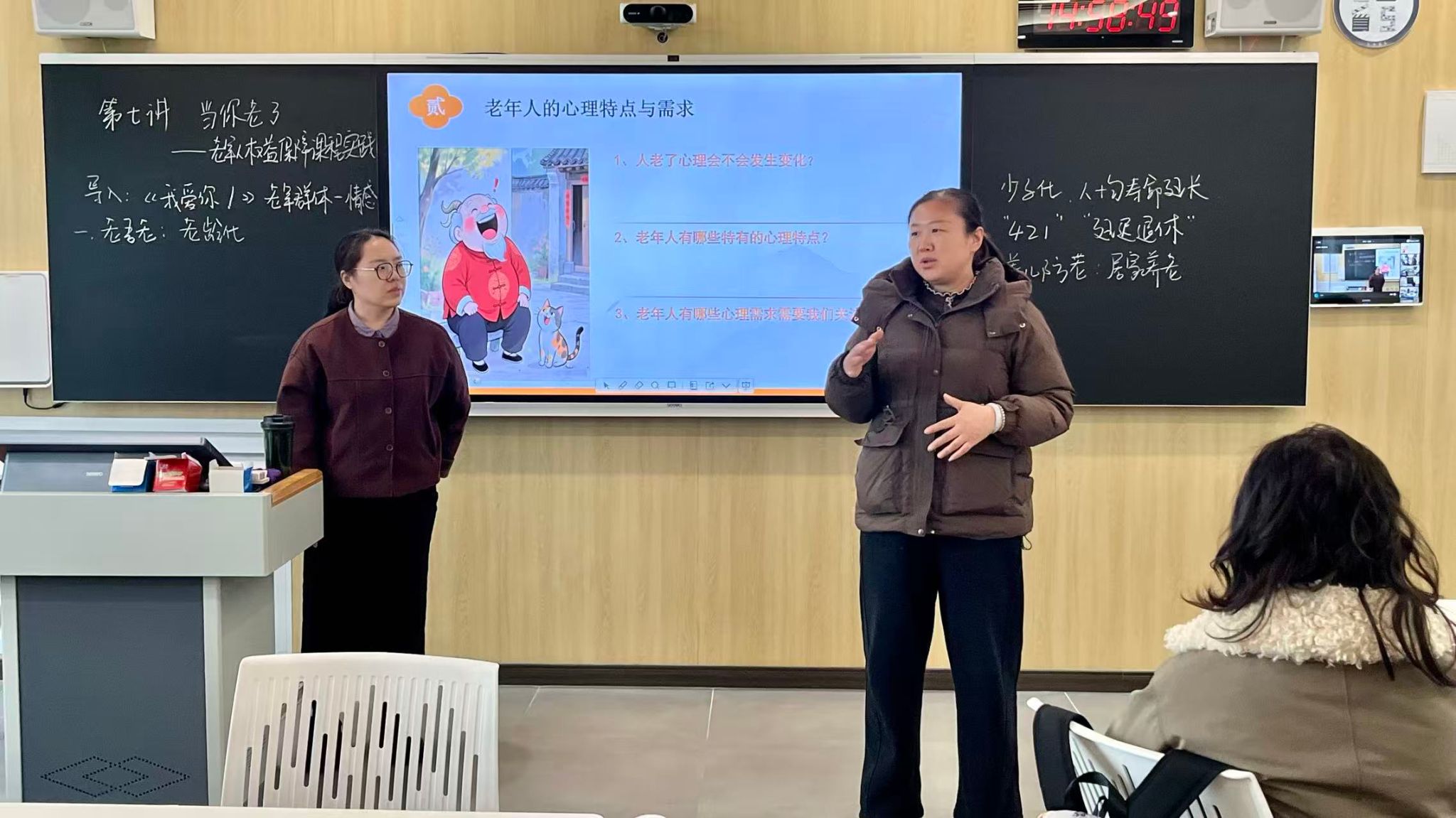

“为什么祖父母总爱回忆往事?为什么一些老人变得像孩子般敏感?”随着宿佳佳老师的提问,课堂进入心理学探索环节。与杨晓玲老师的精彩对话中,老年心理的神秘面纱被缓缓揭开。

“老年期是生命阶段的整合与升华,”杨晓玲老师用埃里克森人格发展理论解释道,“老年人通过回顾一生实现自我整合,表现出淡泊、智慧的特质,同时也在不断适应身体和社会的改变。”她特别指出,当代老年人呈现出“智慧与脆弱并存”的复杂心理状态——他们既有岁月沉淀的睿智,又面临健康、社交圈萎缩带来的脆弱性。

在谈到心理需求时,杨晓玲动情地说:“不要以为物质满足就够了,老年人最渴望的是被需要的感觉。”她列举了五大心理需求:在家庭和社会中寻找价值感,在人际关系中维系连接感,在生活决策中保持自主感,在健康状况变化中获得安全感,以及在人生晚景追求内心安宁感。这些洞察让在场学生频频点头,有同学当场表示“要重新认识家中长辈的内心世界”。

第三篇章:镜头里的银发人生——用影像书写时代记忆

“如何用镜头打破对老年人的刻板印象?如何让‘老’故事触动年轻心灵?”电影评论中心赵静老师的登场,将课堂气氛推向高潮。针对课程布置的短视频作业,她给出了专业而创新的指导。

“除了传统的纪录片,不妨尝试老年爱情片——展现‘夕阳红’的情感温度;或者文艺片——捕捉老年人细腻的精神世界。”赵静老师拓宽了学生的创作思路。她强调“故事为王”的创作理念:“要寻找有代表性的典型人物,挖掘生活中的戏剧冲突。比如社区里坚持志愿服务的老党员,学习使用智能手机的潮流奶奶,这些形象本身就充满故事性。”

在技巧传授环节,她通过案例演示了如何运用特写镜头捕捉老人脸上的岁月痕迹,如何用环境声与音乐烘托情感氛围。“记住,你们的镜头不仅要记录,更要理解;不仅要展示,更要共情。”这番话激发了学生的创作热情,课堂顿时涌现出各种创意构思。

课堂现场:思维碰撞启迪新知

整场课程在轻松而深入的气氛中推进,三个学科的智慧交融为“老年人权益保障”这一主题注入了全新内涵。跨学科的对话不仅拓展了学生的知识边界,更在潜移默化中培养了多维度思考社会议题的能力。随着课程接近尾声,同学们仍沉浸在热烈的讨论中,不同的专业背景在此刻碰撞出创新的火花。这种创新的教学形式,不仅让老年议题呈现出更立体的维度,更展现了跨界融合在教学实践中的独特魅力,为后续的课程建设提供了富有启发性的范例。

文编:宿佳佳 图编:宿佳佳 责任编辑:任欣