本周,《晋文化英语讲》课程迎来一位特别的嘉宾——非物质文化遗产中心的郭子龙老师。他带领同学们走进传统中医与中药炮制的世界,亲授“大山楂丸”的制作技艺,开启一场知识与体验交融的文化之旅。

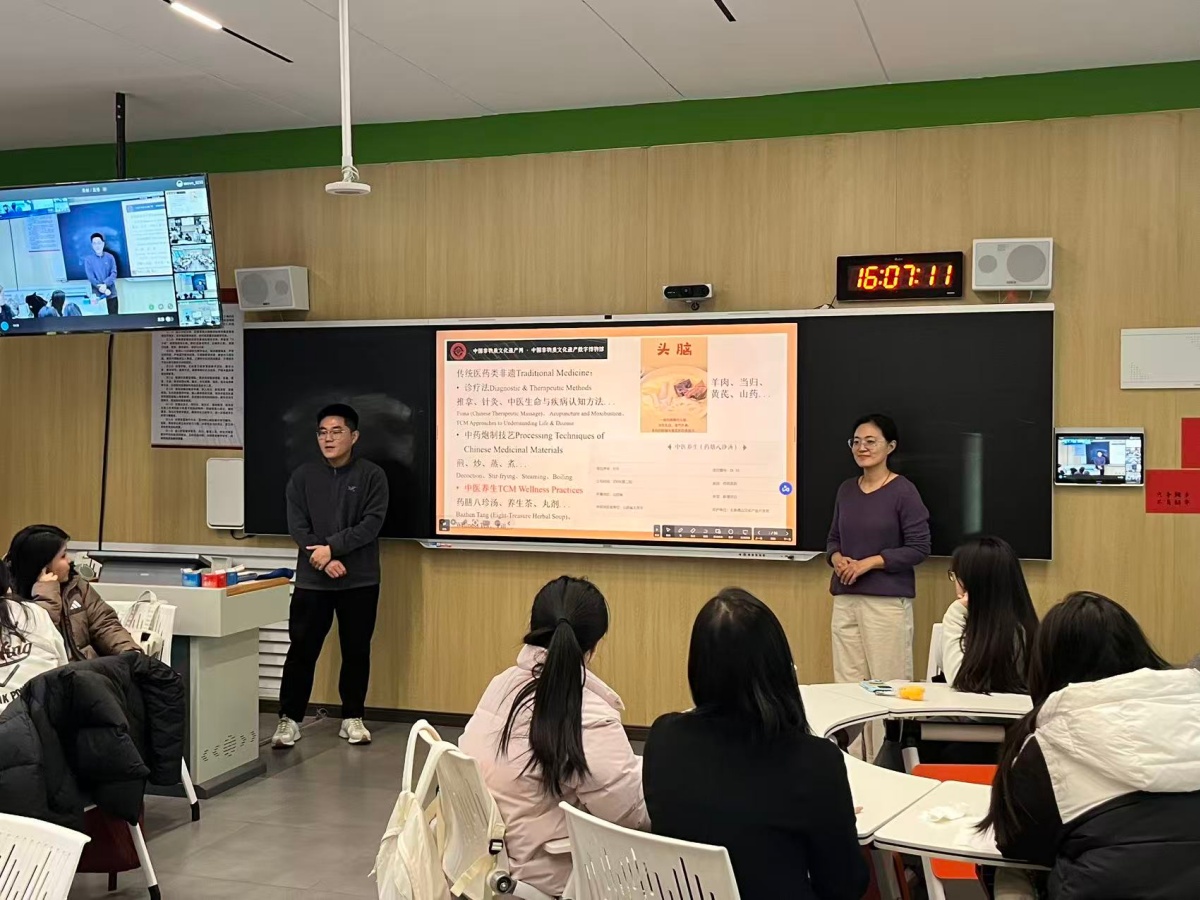

课程伊始,郭老师从山西丰富的非物质文化遗产名录出发,引出中国传统中医药这一博大精深的领域。他首先为同学们讲解了中医的基本概念,并以缓解鼻炎的穴位为例,深入浅出地阐释了阴阳五行、脏腑经络、辨证施治等核心理论。随后,郭老师从“药食同源”理念切入,引出本次课程的实践主题——大山楂丸的制作,并一一介绍了所需材料的药性与功效。

在动手制作前,赵晨倩老师将制作步骤的英文表述拆分给各个小组,请同学们依据常识推理排序并朗读。这一环节以趣味互动的方式,帮助大家在挑战中掌握相关英文表达。

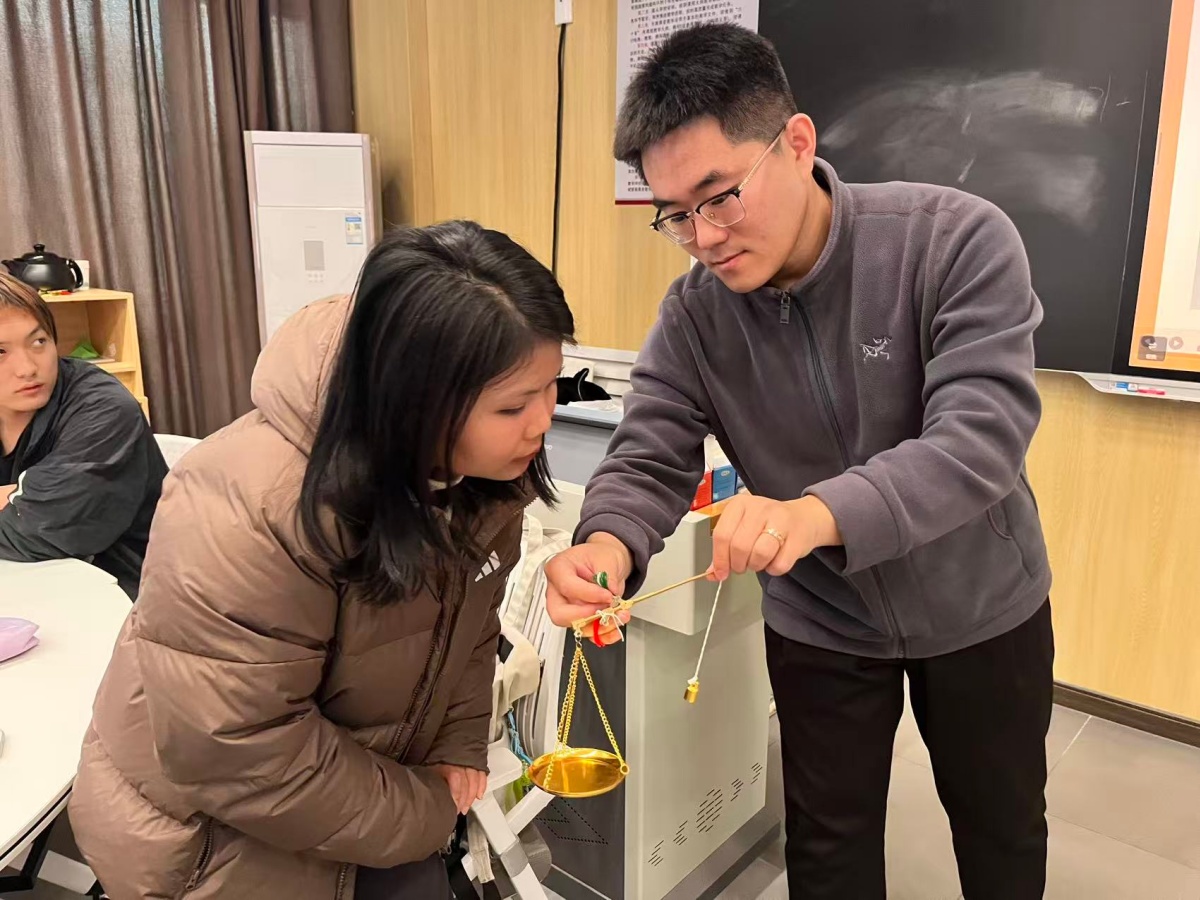

在两位老师的指导下,同学们亲手体验了大山楂丸的制作全过程。大家好奇地使用传统克称称量药材,用力使用石碾研磨炒米,不时低头轻嗅,兴奋地分享着“闻到稻谷香气”的惊喜。

随后,各组将山楂粉、茯苓粉、谷芽粉、麦芽粉、白扁豆粉与炒米粉混合,缓缓倒入高温炼制的蜂蜜,开始搅拌、揉团、搓丸。整个过程,有的小组操作谨慎、细致入微,有的则一气呵成、动作娴熟。

丸成之后,同学们迫不及待地品尝起来。酸酸甜甜的滋味在口中化开,大家纷纷点头称赞。随后,大家又仔细用油纸将山楂丸一一包好,互相交换品尝。有趣的是,由于各组粉蜜配比略有差异,成品的软硬口感与酸甜程度也各不相同。在亲自动手、亲口品尝的过程中,同学们不仅体会到中药制作的精细与变化,更对“药食同源”的智慧有了真切的感知。

本次双师课堂,是一次英语教学与非遗传承的深度融合。通过中英双语的协同授课,同学们不仅掌握了中药炮制的传统技艺,更在英语表达与实践中,将“药食同源”的东方智慧转化为可讲述、可传播的中国故事。这正是“用英语讲好中国故事”育人理念的生动诠释——在语言与文化的交汇处,让非遗“活”起来,让中国智慧的种子,借助英语的翅膀,飞向更远的地方。

撰稿:赵晨倩 摄影:赵晨倩 责任编辑:任欣