国际关系的洞察,如何从历史学的纵深中获得回响?近日,在我院《当代国际冲突与治理》课堂上,课程主讲教师李玮莉邀请历史学专业的张亚杰副教授共同围绕“修昔底德陷阱”这一议题,进行了一场跨学科双师授课。两位老师分别从国际关系的现实逻辑与历史学的纵深镜鉴双重视角出发,引领同学们在古希腊伯罗奔尼撒战争的尘封往事与当代大国博弈的现实图景之间穿梭思考,不仅深化了对理论的理解,更生动展现了跨学科融通在解析复杂世界中的独特魅力。

首先,李老师从国际关系学的理论谱系出发,为同学们梳理了“修昔底德陷阱”这一概念从历史比喻演变为国际关系核心话语的过程。李老师不仅阐述了该理论在解释大国权力转移、分析战略竞争态势中的突出地位与影响力,更引导同学们深入思考其背后的理论争议。

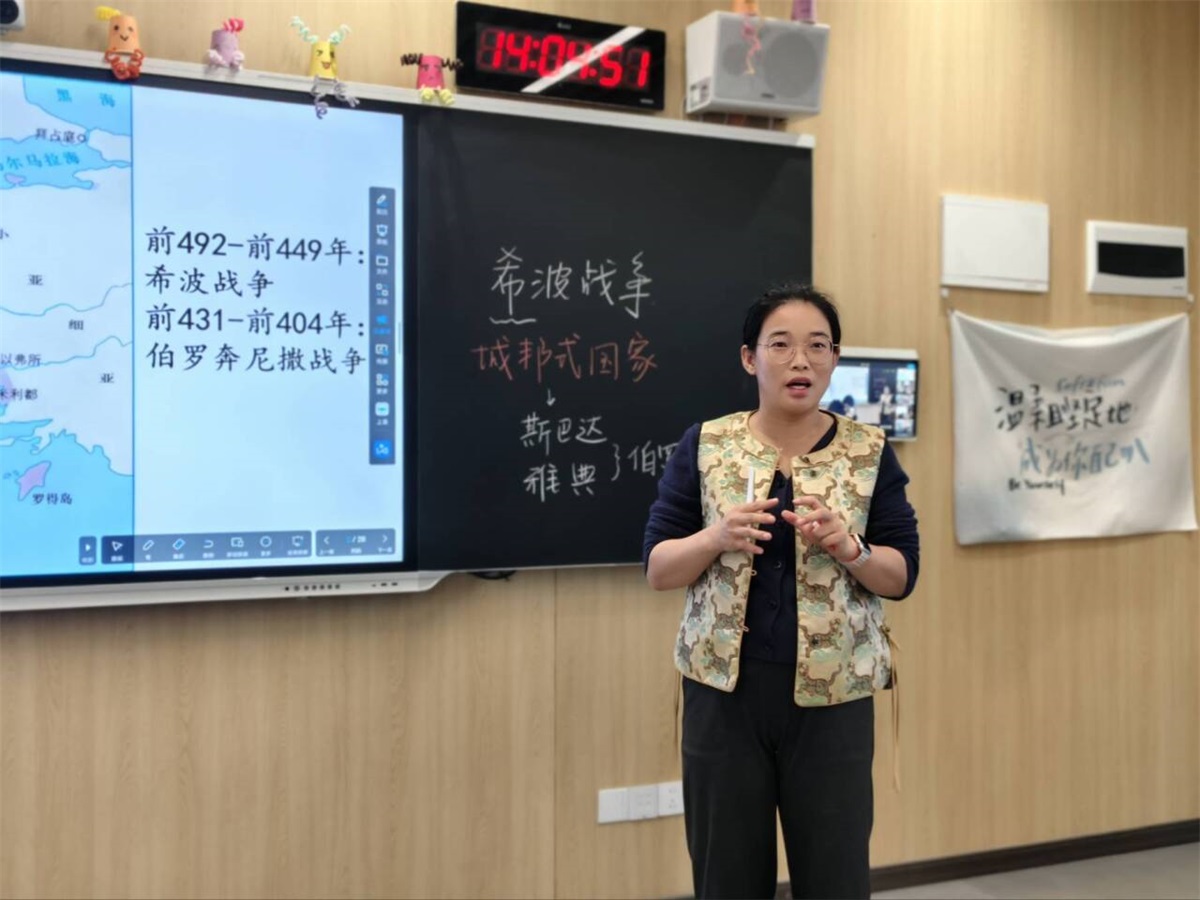

接着,张老师引领同学们回到历史现场,从源头切入,娓娓道来。他将目光投向两千多年前的古希腊世界,生动勾勒了雅典与斯巴达两大城邦在权力、制度与意识形态上的复杂对立,并深入分析了导致伯罗奔尼撒战争爆发的深层原因。他不仅讲述了修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中关于“雅典势力的增长及其引起的斯巴达的恐惧”这一经典论断,更引导同学们关注当时具体的政治事件、联盟体系与经济冲突等多元动因。张老师的讲述赋予了“修昔底德陷阱”概念以丰满的历史肌理与具体语境,让同学们深刻认识到,任何宏大的理论概括都源于复杂而独特的历史情境,这一过程极大地激发了同学们运用历史思维对抽象理论进行情境化反思的兴趣。

随后,课程视角切入当代国际舞台的大国博弈。李老师向同学们重点介绍了哈佛大学格雷厄姆·艾莉森教授的《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》这一国际关系经典著作。李老师不仅阐释了艾利森教授如何将这一历史类比系统性地应用于对中美战略关系的分析中,更引导同学们思考:在历史镜鉴与现实压力之下,守成国与崛起国是否真的“注定一战”?有哪些因素可能促成或打破这一结构性困境?这一环节,将整堂课的历史沉思与理论辨析,最终锚定于对当下最重要国际关系的现实关照之上,鼓励同学们运用课堂所学,形成自己独立而审慎的判断。

在课堂的最后,两位老师共同指出,破解“修昔底德陷阱”的钥匙,或许正蕴藏在东方的智慧之中。他们引导同学们思考,中华民族五千年的连续文明所孕育的“和合”思想、“天下观”以及“人类命运共同体”理念,正是区别于传统霸权更迭的“和平血脉”、“文明底蕴”与“可亲胸怀”的生动体现。这为同学们理解中国在国际舞台上的角色与主张,提供了更深邃的文明视角,也激励大家以更具历史纵深与理论创新的眼光,去审视和思考全球治理的未来。

本次跨学科对谈,是远景学院国际关系通识课在教学模式上的一次创新实践,不仅成功将历史学的深邃镜鉴与国际关系的现实关怀融汇于一堂,更生动地表明:唯有打破学科壁垒,以融会贯通的眼光审视世界,方能对“修昔底德陷阱”这类复杂命题形成更为立体、全面的认知。课程在同学们意犹未尽的思考与掌声中圆满结束,相信这次探索所激发的多维视角与批判性思维,将继续引领远景学院荣誉生在认识中国与世界关系的道路上进行更深远的求索。

文编:李玮莉 图编:澹台旭辰 责任编辑:任欣