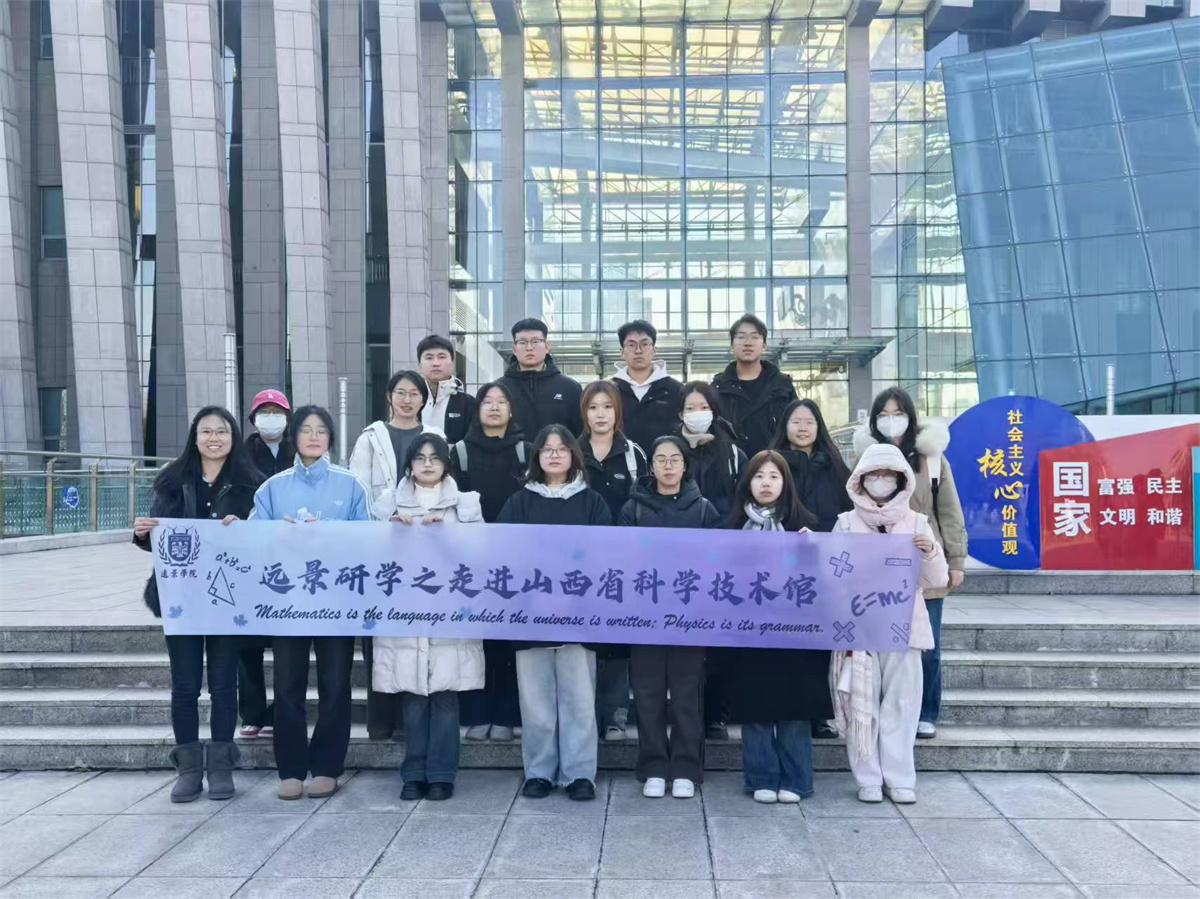

数学公式在科技馆的互动展品中“活”了过来,抽象的数学原理化作可触可感的生动体验。近日,在《数学文化赏析》课程主讲教师武姝廷老师的带领下,学生们走进山西省科技馆,开展了一场以“探秘数学之韵”为主题的实践研学活动。这场融合了理性思维与感性认知的教学实践,让数学文化在科技馆的展厅中焕发出新的生命力。

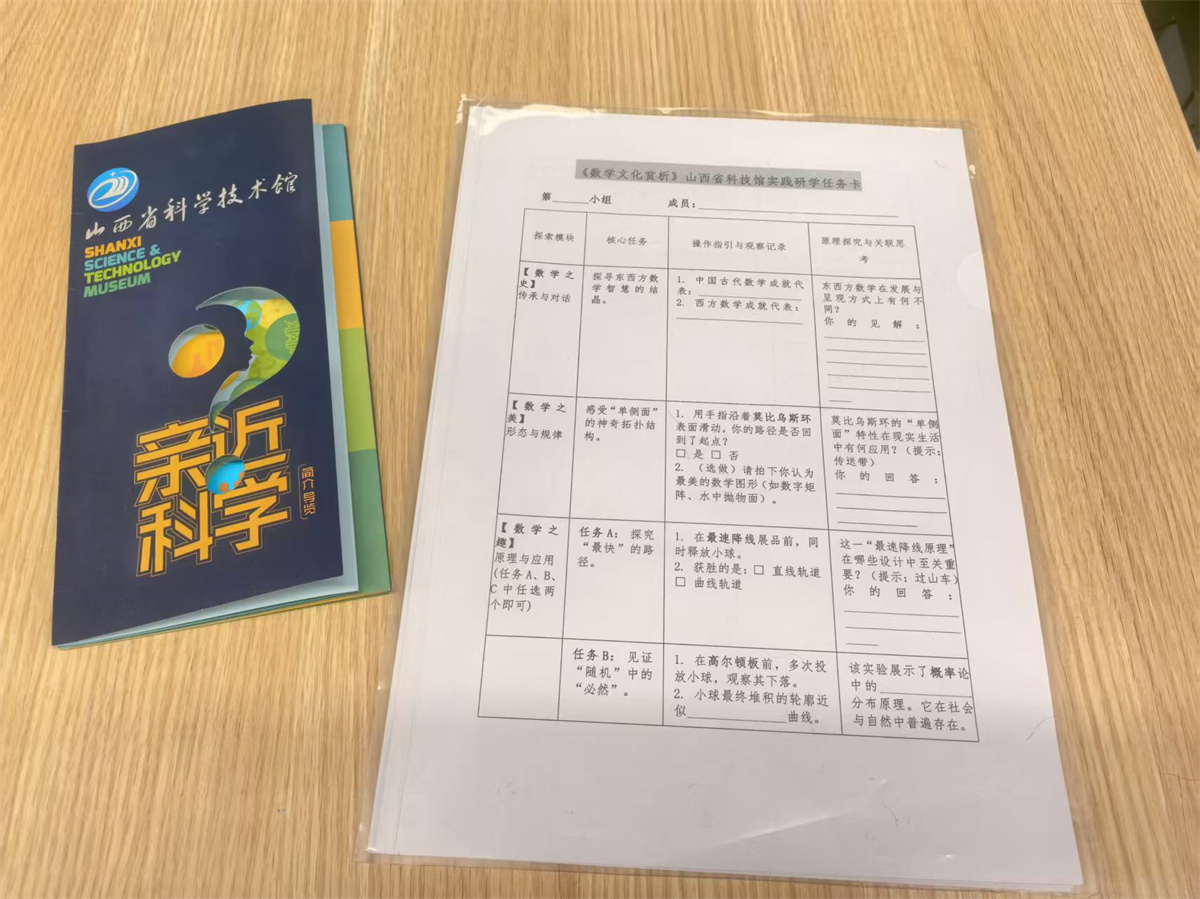

任务卡引领探索之路

“我们要让数学从课本中走出来,成为学生可以亲手触摸、亲身感知的文化载体。”武老师道出了此次研学的初衷。她精心设计的《实践研学任务卡》成为学生探索的指南,将数学史、几何原理和科技应用巧妙融入各个展区的观察任务中。在武老师的引导下,学生们在“数学之史”展区追溯东西方数学思想的发展脉络,在“数学之美”展区感受几何图形的视觉韵律,在“数学之趣”展区通过互动模型领悟数学原理。

在互动中领悟数学真谛

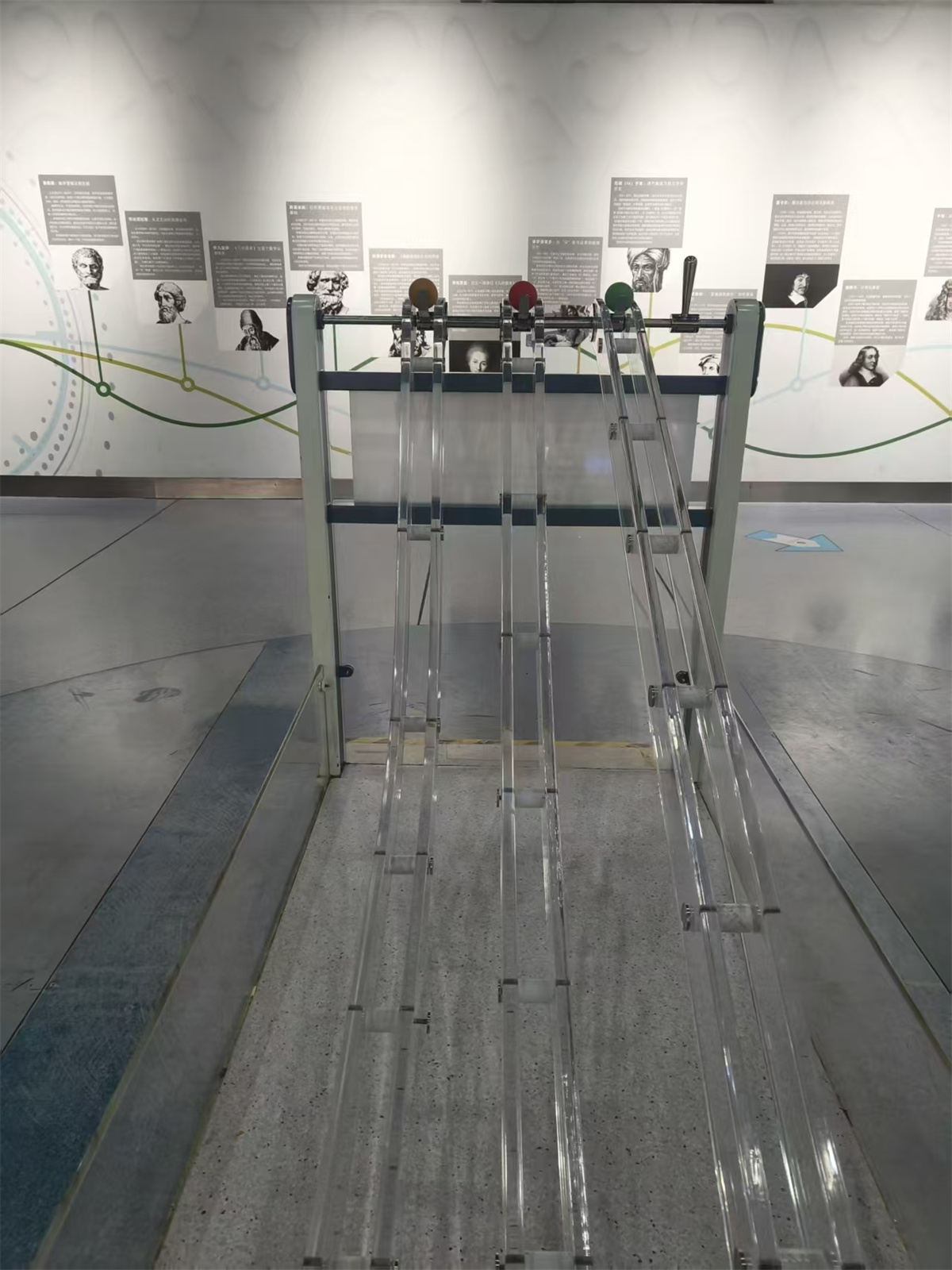

“为什么曲线轨道上的小球反而先到达终点?”在最速降线展品前,武姝廷老师引导学生观察现象、思考本质。通过亲手操作抛物线计算器、观察高尔顿板中小球的分布规律,学生们对变分法、概率统计等抽象概念有了直观理解。在“数学之美”与“数学之趣”展区,抽象的数学原理化身为灵动的互动体验。莫比乌斯环前,同学们用手指验证着“永无止境”的单面奇迹;最速降线的轨道上,下坠的小球以最直观的方式,颠覆了“直线最快”的朴素直觉;高尔顿板中,无数小球的随机落点,竟勾勒出完美的正态曲线,让“概率”一词从未如此形象。

武老师在每个展品前的适时点拨,让学生们不仅看到了数学的表面现象,更理解了其内在逻辑。“原来数学定理就隐藏在这些有趣的展品中,”白玉洁边填写任务卡边感叹,“武老师的讲解让我们发现了数学与现实世界的深刻联系。”

研学成果超越课堂

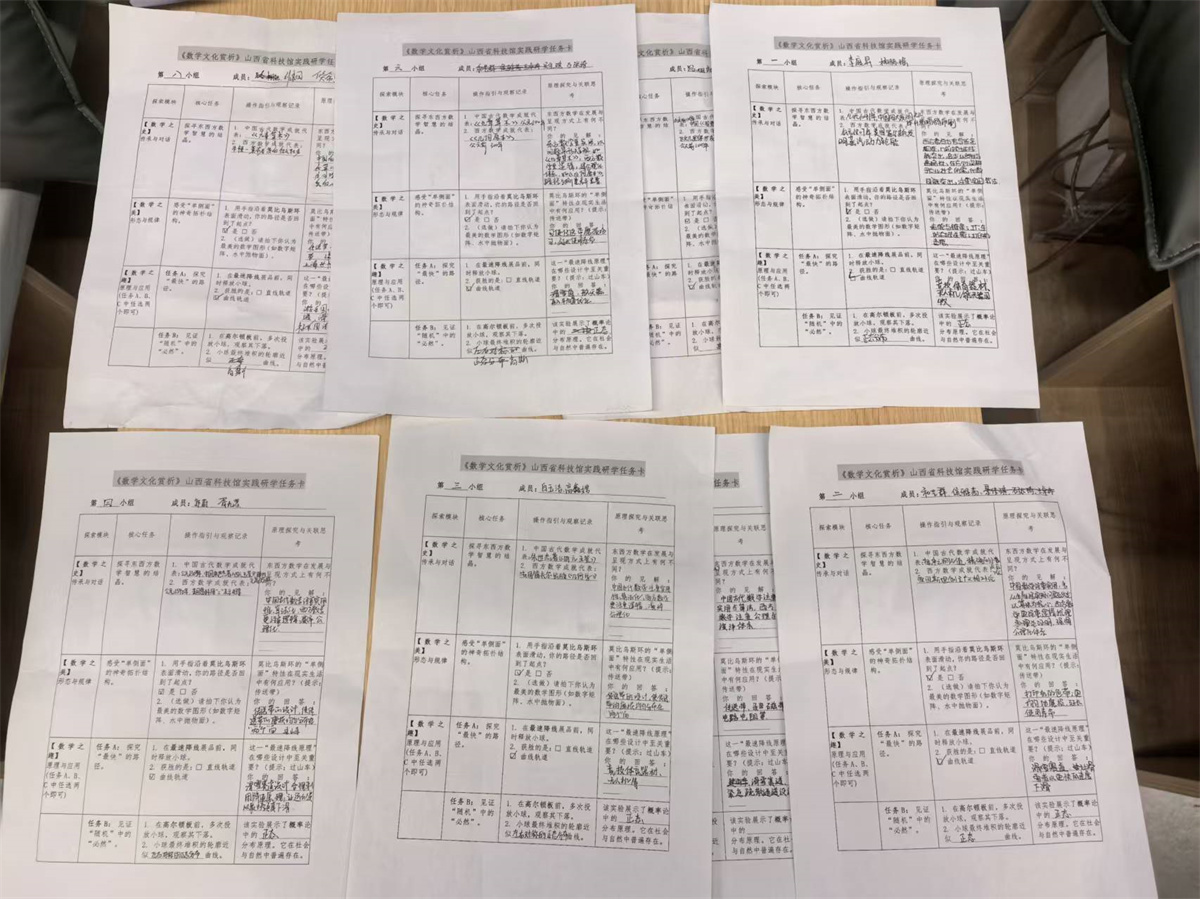

两个学时的研学活动结束时,学生们完成的任务卡上不仅记录了观察结果,更写满了独特的思考与发现。这种将课堂延伸到科技馆的教学方式,让学生们在实践中深化了对数学文化的理解,也激发了探索数学应用的热情。武老师表示:“通过这样的实践研学,我们希望学生能够建立数学与生活的联系,真正欣赏数学文化的价值,从而在未来的学习中主动运用数学思维解决问题。”

这场在科技馆中开展的数学文化课,展现了实践教学与博雅教育深度融合的可能。当学生们在互动展品中遇见数学的美妙,在任务探索中体会思考的乐趣,数学文化的种子已在他们心中悄然生根。这正是通识教育追求的育人目标——让知识跨越学科的边界,成为学生终身受益的素养和能力。

撰稿:武姝廷 摄影:宿佳佳 苏卓然 责任编辑:任欣