11月19日,远景学院的《地球与人类环境》课程师生们走进国家一级博物馆——山西地质博物馆,开展了一场以“探索地球密码 叩问亿年时光”为主题的跨学科实践研学活动。通过近距离观察动植物化石等珍贵展品,学生们跨越时空界限,沉浸式学习解锁地球演化密码,在亿年时光长河中探寻生物与自然的共生之道。

一、跨学科双师:建立与现实世界的链接

在“穿越时空”展厅,地理学背景的段永健老师与化学背景的李文波老师以“双师课堂”的形式,带领学生穿梭于地质历史与生命演化之间,通过“宏观演化”与“微观反应”的双向视角,共同揭秘地球从混沌初开到生命繁盛的壮丽史诗。段永健引用地质证据向同学们阐述了:深海热液喷口释放的矿物质与能量,可能为早期生命提供了‘避难所’。李文波老师则向同学们介绍了米勒实验的全过程,这一实验旨在验证原始地球还原性大气中雷电作用能否生成有机物,为生命起源的化学进化理论提供理论支持。这场跨学科授课,不仅让同学们触摸到地球生命的化学密码,更鼓励他们养成敢于质疑及探索未知的科学精神。

二、情境教学:构建沉浸式学习场景

在“远古物种”展厅,学生们围聚在一块寒武纪地层中发掘的三叶虫化石前,聆听讲解员揭秘这种“海洋霸主”的生存智慧。三叶虫起源于5亿年前的寒武纪,以头、胸、尾三部分分明的坚硬背甲著称,其复眼结构与触角功能令学生们惊叹:“原来最早的‘眼镜’和‘味觉探测器’长这样!”展柜中陈列的三叶虫化石,以独特的形态引发学生讨论。段老师引导学生思考:“三叶虫的兴衰如何反映古生代海洋环境的变化?”学生们通过观察化石分布规律,初步理解生物演化与环境变迁的协同关系。

师生紧接着来到下一个展区,一具高大的蜥脚类恐龙骨架瞬间吸引全场学生目光,段老师讲述了侏罗纪时期梁龙、翼龙、鱼龙等生物如何通过生态位分化统治陆海空。学生们驻足于霸王龙与不寻常华北龙的骨架前,热烈讨论肉食性恐龙的捕猎策略与植食性恐龙的防御机制。“恐龙灭绝是陨石撞击还是火山喷发?”面对学生的提问,教师结合白垩纪末大灭绝事件的“多重打击”假说,引导学生通过地质证据深刻理解不同学说的合理性及科学性。

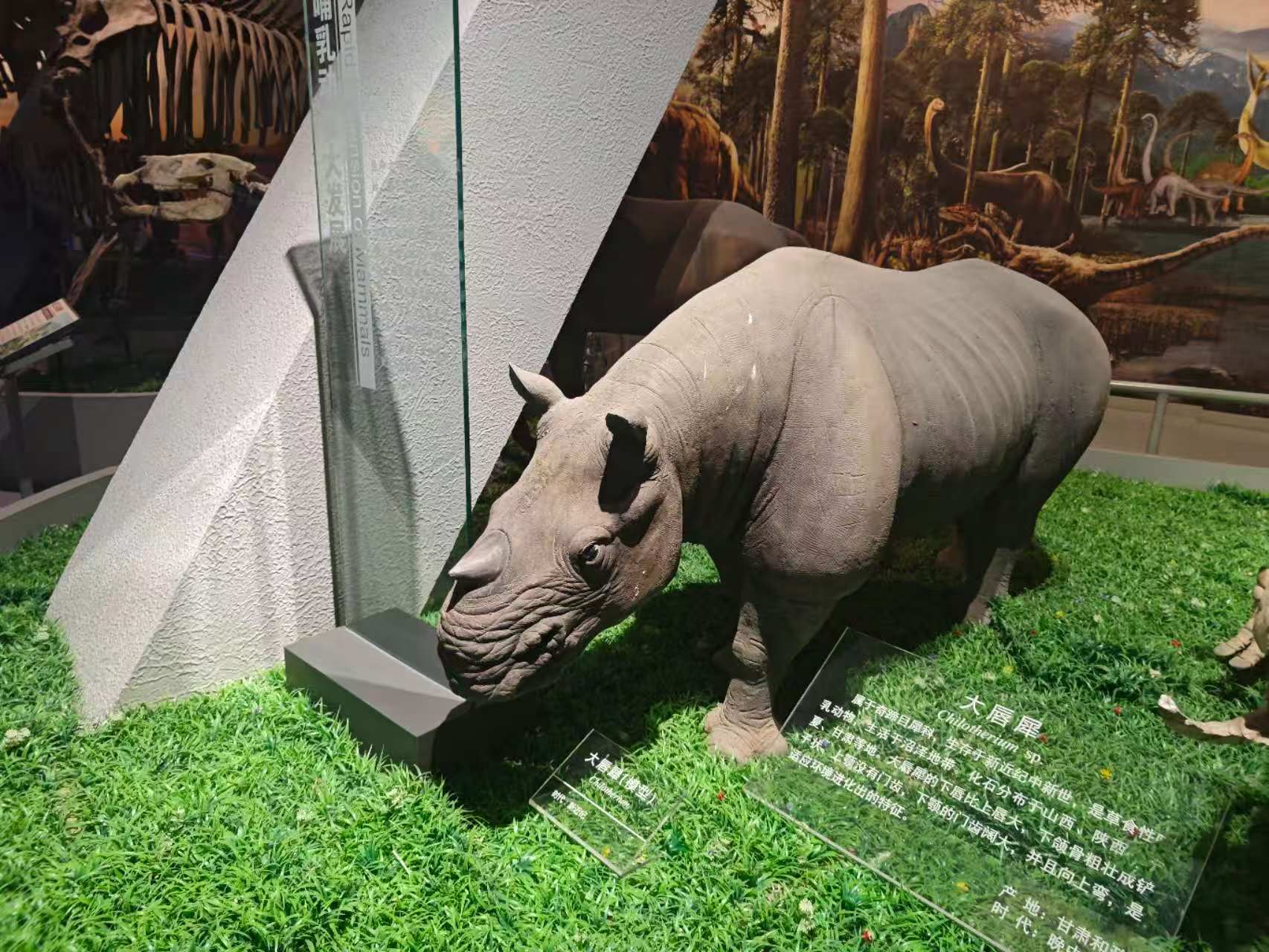

一具大唇犀骨骼化石引发学生对新生代生态的探究。这种生存于中新世中国的无角犀类,以铲状下颌和粗壮门齿适应沼泽环境。大唇犀和披毛犀就是榆社动物群的典型代表,榆社动物群化石形成于距今530万至250万年间的新生代晚期,其地层被国际地质科学联合会确认为全球中、上新统标准剖面。得知大唇犀因环境剧变灭绝时,学生们陷入沉思。教师借此启发:“从三叶虫到恐龙,再到大唇犀,生物灭绝的背后藏着哪些环境警示?

三、实践导向:激发环境保护责任感

活动尾声,学生们在研学手册上写下感悟:“三叶虫的复眼让我们看见远古海洋的波光,恐龙的足迹提醒我们敬畏自然的力量,大唇犀的骨骼教会我们守护生态的平衡。”站在46亿年的时间尺度上,突然明白人类不过是地球漫长岁月里的短暂过客,但我们的每个选择都在书写未来的地质史。"张渊宇同学感慨:"从恐龙灭绝到冰川消融,地球用五次大灭绝警示我们:没有孤立的生态系统,只有命运与共的生命共同体。" 段永健老师总结道:“地球是一本厚重的史书,每一块化石都是未解的密码。希望同学们以今日所见为钥匙,未来成为探索生命奥秘、守护绿色家园的行动者。”

供稿:段永健 摄影:段永健 责任编辑:任欣