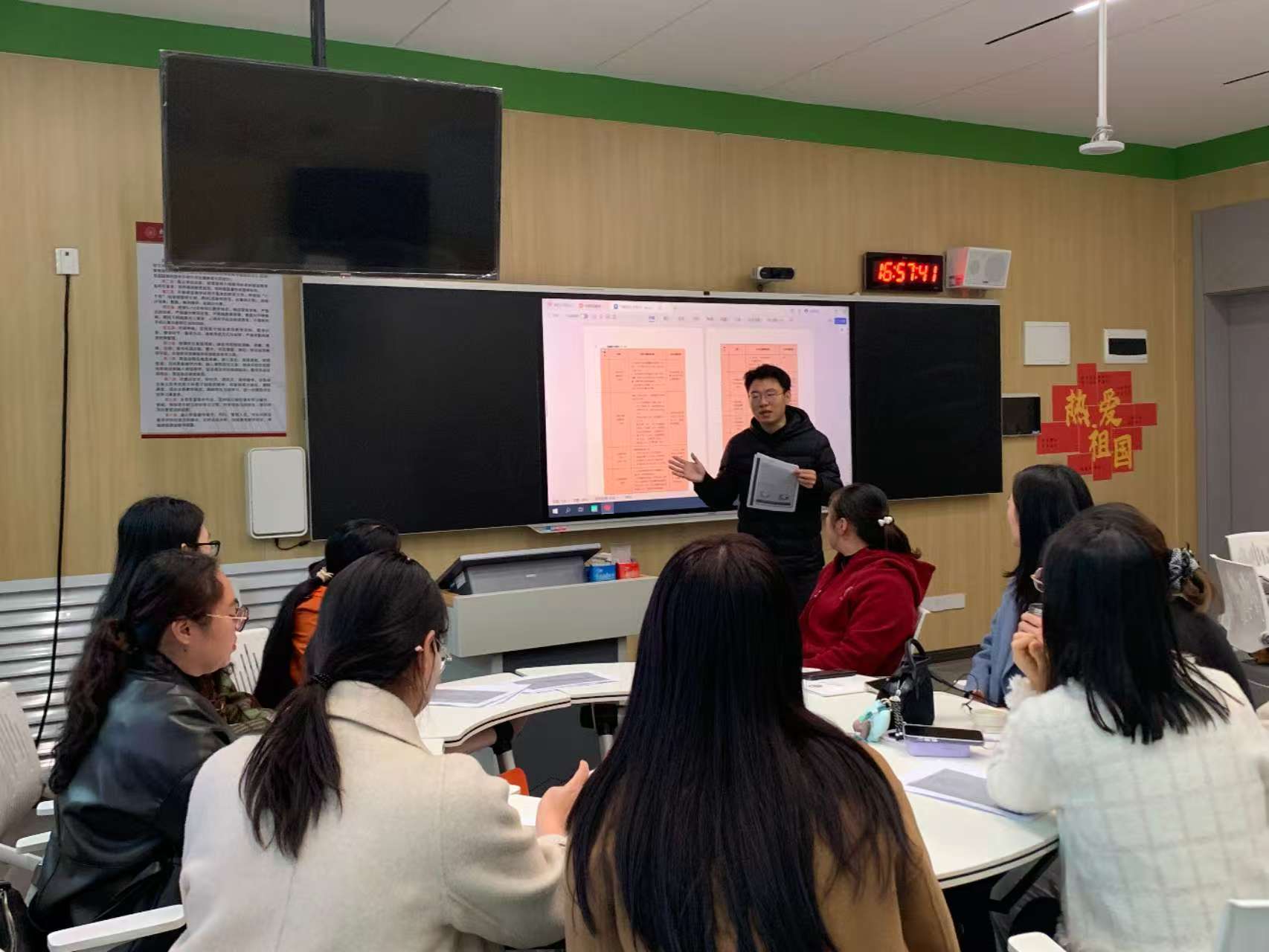

为深化通识课程改革,创新课程作业形式,远景学院自然科学与社会教研室于近日召开专题教研会议。会上,段永健老师以《地球与人类环境》课程中“地图说”:从空间叙事到跨学科认知"为主题,分享了其主导的课程实践活动设计思路与实施成果,引发与会教师的热烈讨论与深度共鸣。

一、活动起源:以空间叙事破解课程能力提升困境

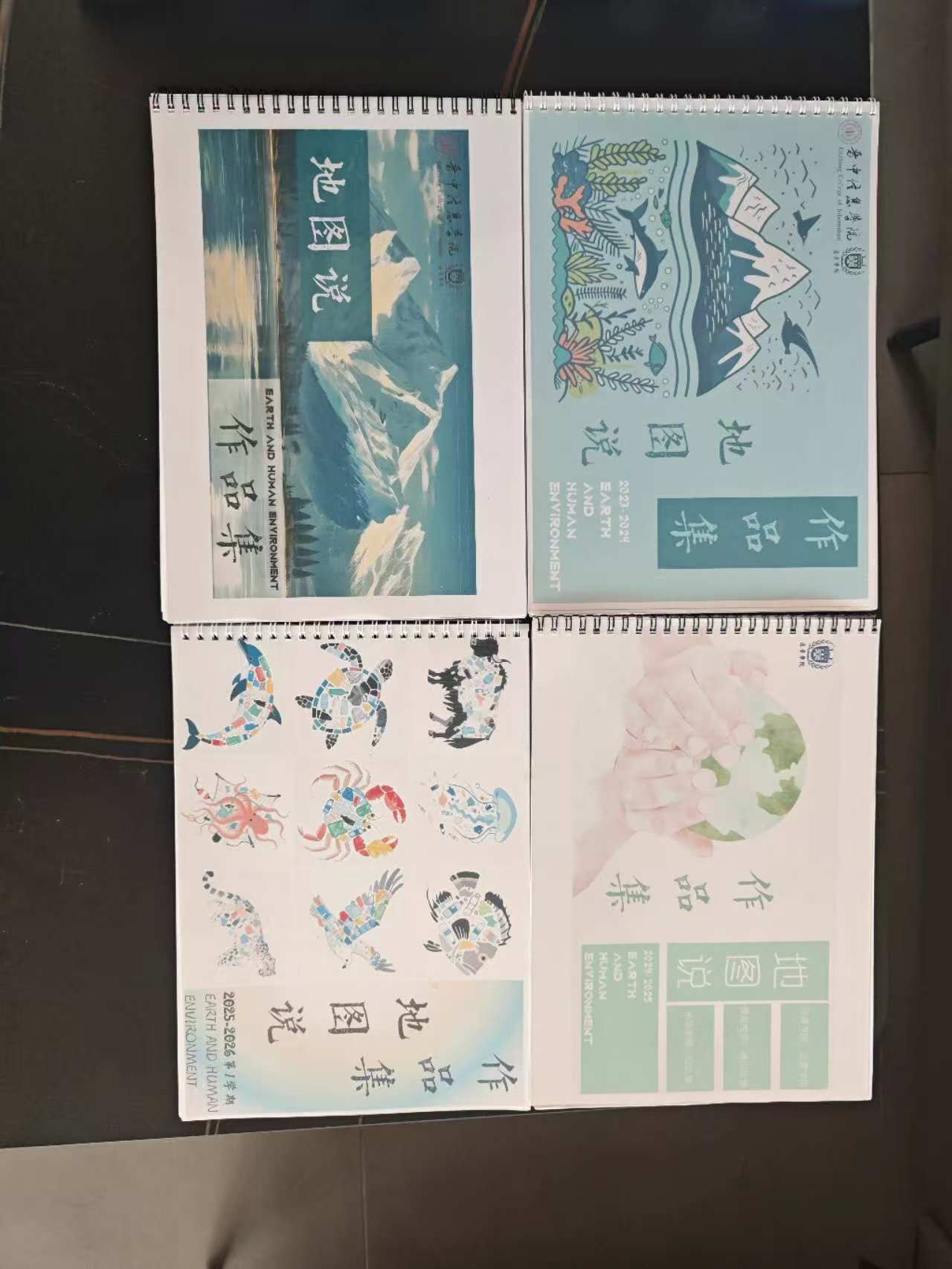

段永健老师指出,传统通识课程教学中存在"重知识传授轻能力培养"的痛点。学生往往能轻松阐述地理环境与人类生活的联系,却难以建立地理空间与人文现象的关联。基于此,他于2023-2024学年第一学期发起"地图说"活动,目前地图说已成功举办四期活动,他要求学生以手绘地图为载体,结合课程知识点(如气候变化、生物多样性、资源分布等),通过空间标注、图例设计、案例嵌入等方式,完成对特定跨学科议题的立体化呈现。地图不仅是地理坐标的集合,更是人类与环境互动的视觉化语言。段老师展示的学生作品印证了这一理念:一幅关于"西藏近百年野生动物零灭绝"的地图中,学生用不同色块标注了西藏各地区一级保护动物的空间变化,并通过插画形式呈现了野生动物栖息地破碎化与区域生态环境之间的影响,实现了数据可视化与人文叙事的融合。

二、过程创新:面对面批改中的教学相长

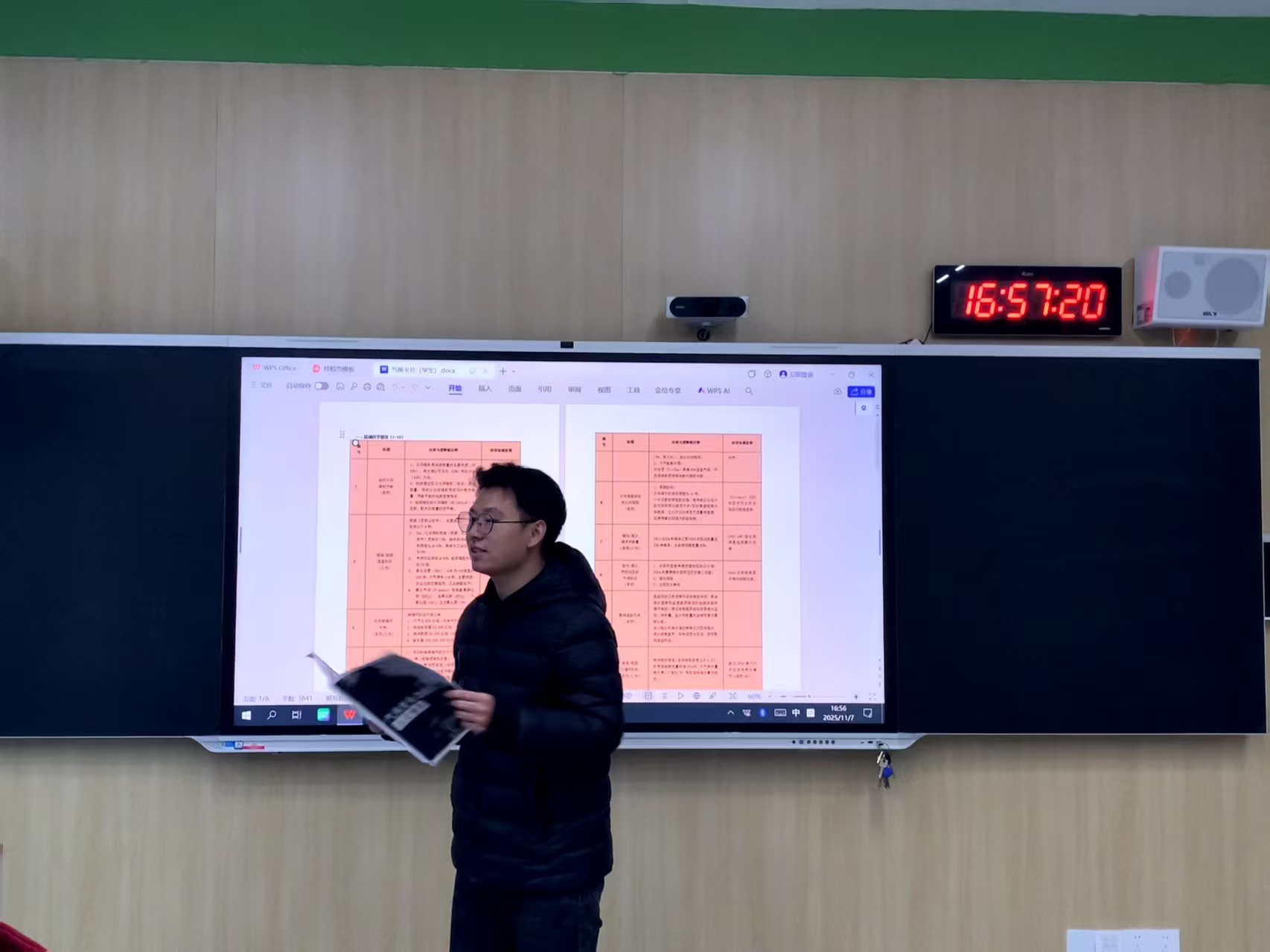

活动实施中,段老师独创"三阶批改法":初稿提交后,他与学生进行一对一面对面修改。通过"提问-引导-共创"的互动模式,帮助学生厘清逻辑漏洞、优化视觉表达、深化主题思考。例如,一名学生在初稿中将"山西古建的空间分布"简单标注一些建筑的年代,段老师通过追问:“数据来源是否可靠,可否增加一些其他的数据?建筑的高度,建筑的材质,建筑的风格等等?黑神话悟空爆火后如何通过政府规划缓解旅游压力?”通过问答式的方式引导学生完善作品,最终形成一幅富有趣味且蕴含数据支撑的专题地图。实践证明,修改过程比结果更珍贵。段老师展示的对比图显示,某学生作品从最初仅在空间上标注旅游景点,到最终增加风向玫瑰图、饼状图、雷达图、堆积柱状图,实现了从“现象描述”到“问题解决”的思维跃迁。这种深度参与式学习,使学生对“地图的空间语言表达”的课程核心概念有了具象化理解。

三、学生感悟:在空间创作中重构跨学科认知

刘婉银同学说:“在完成《地球与人类环境》课程的“地图说”作业,就像开启了一场跨越学科边界的奇妙冒险。从最初面对任务的迷茫,到逐渐沉浸其中,再到最终完成作品时的成就感,每一步都让我深刻体会到空间创作对跨学科认知重构的巨大力量。这种跨学科的知识融合,让我有了全面而深入的理解。这次经历将成为我人生中宝贵的财富,激励我在未来的学习和生活中不断探索、不断进步,为保护地球环境贡献自己的力量。”

四、教师热议:通识课程创新的启示与展望

与会教师高度评价"地图说"活动的创新价值。杨晓玲老师指出:“这种'做中学'的模式打破了通识课'重理论轻实践'的痼疾,让学生成为知识的主动建构者。”宿佳佳老师则关注其可复制性:“段老师的经验为其他文科课程提供了范式——如何通过可视化工具将抽象概念转化为可操作的学习任务。”段永健老师补充到:“当学生用手中的笔描绘地球时,他们也在心中种下守护家园的种子。”这或许正是通识教育最动人的力量。

段老师在总结中强调,未来将进一步推广“地图说”模式,并探索与地理信息系统(GIS)技术的结合,同时计划建立学生作品案例库,为通识课程改革提供实证支持。此次教研活动不仅展示了《地球与人类环境》在课程作业设计方面的探索成果,更为通识教育如何培养具有空间思维的新时代公民提供了鲜活样本。

供稿:段永健 摄影:段永健 责任编辑:任欣